5.2.1 一整二破旋花式找头的出现与定型

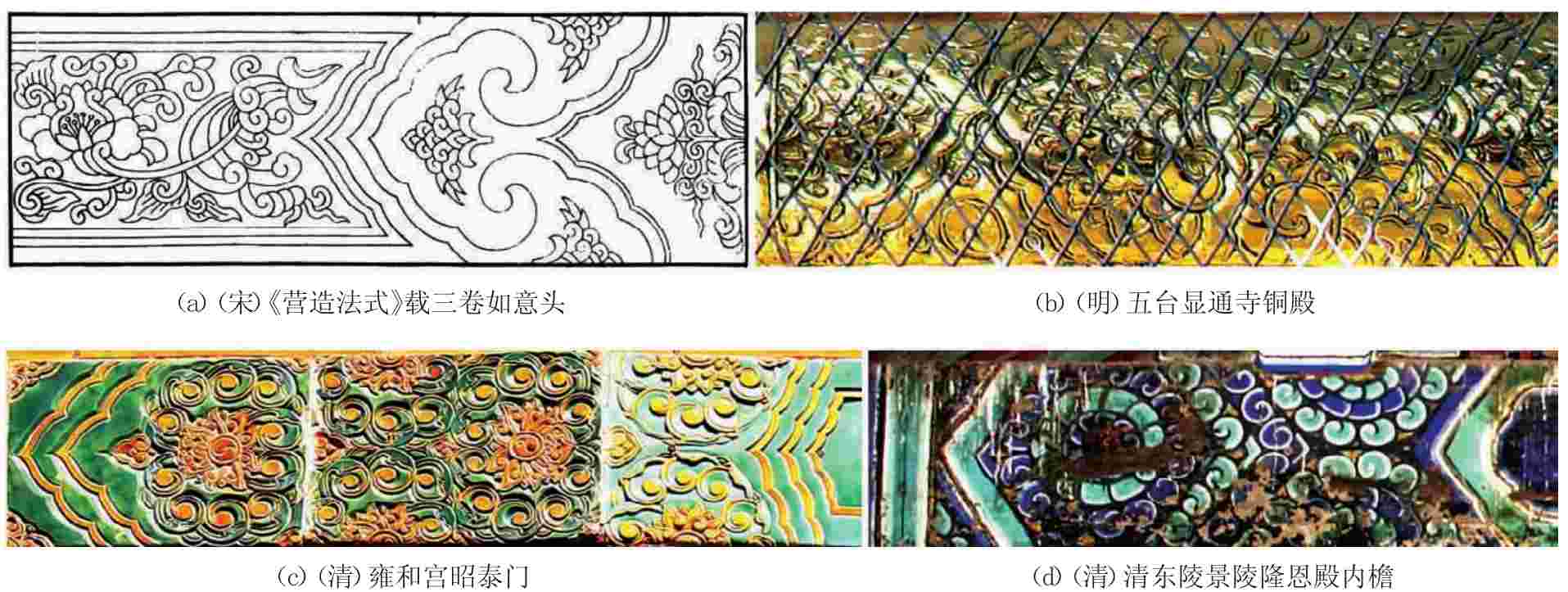

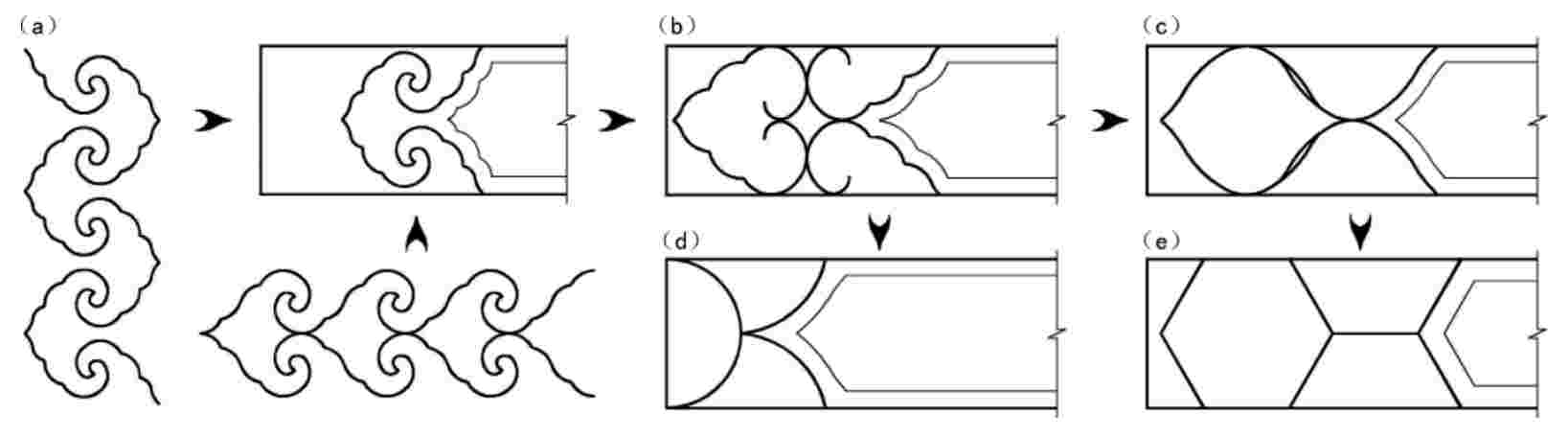

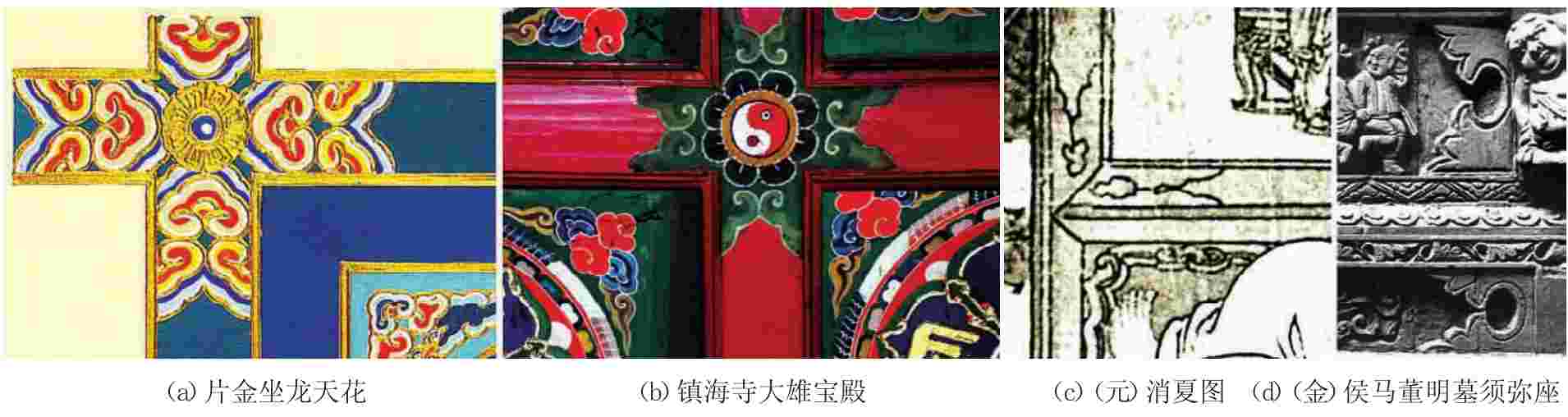

一绿细画与下五彩找头图案的造型主要包括轮廓与花卉两方面的内容。由宋代至清代,找头图案的变化主要体现在以下三点。首先是作为轮廓的如意头在演化中逐渐消失,原居于轮廓内作为点缀的花卉逐渐成为找头的主体。其次是花卉图案在逐步扩大的同时,在朝向上由方向明确的如意形立面图转化为无方向的圆形俯视图。最后是受彩画构图的影响,找头图案的扩展方式由纵向排列转为横向排列(见图5.9)。具体的演化过程大致可以分为四个阶段。其一是宋元之际一绿细画找头如意头内花卉的扩大,以及一整二破式如意头在图案朝向与扩展方式上的确定。其二是明代一绿细画找头如意头与立面宝相花的组合,以及整、破如意头的逐渐分离。其三是明清之交一绿细画找头如意头的消失与花卉的独立,以及晋中地区破一全破二半式和晋北地区一全二半式找头的分野。其四则是入清之后一绿细画弧线轮廓的俯视状草片花与鱼鳞状排列的定型,以及下五彩折线轮廓的俯视状花棒槌与蜂窝状排列的定型(见图5.10)。

图5.9 一整二破式找头由宋至清的演化[(a)李诫.营造法式.卷三十三·五彩额柱第五;(b)、(c)、(d)作者拍摄]

图5.10 一绿细画与下五彩一整二破式找头的四个发展阶段[作者绘制]

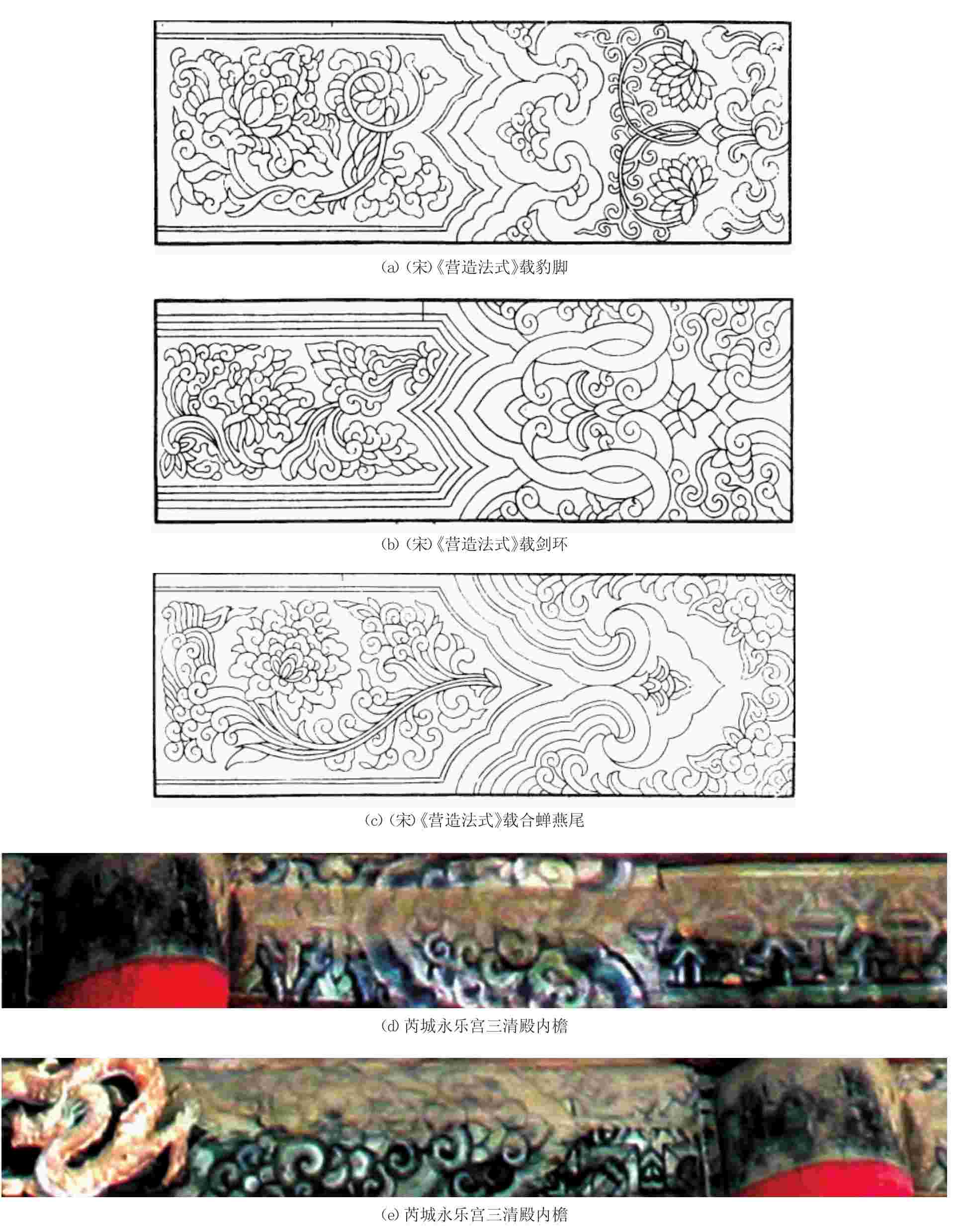

宋元之际一绿细画的找头形象可以参考《营造法式》中如意头角叶的图样和元代山西芮城永乐宫三清殿的内檐彩画[36]。在造型方面,《营造法式》所载的角叶以轮廓为核心,多为出尖如意头形式(见图5.11(a)~(c))。如意头包裹的花卉尚作为点缀而出现,且形式多样。与之相对,永乐宫三清殿阑额找头内如意头包裹的花卉则显著扩大,且出现了程式化的倾向(见图5.11(d)~(e))。在排列方面,扩展方向的转折主要针对如意头从纵向排列到横向排列的变化而言。事实上,一整二破可以看做二方连续图案中的一个单元。宋代的如意头角叶大多以不同形式的如意头组成纵向排列的一整二破形式,与《营造法式》以构件高度控制构图的要求相符。在永乐宫三清殿的元代彩画中,如意头则显示出明显的横向扩展趋势。破如意头不再单纯地与整如意头纵向叠加,而是出现了向方心延伸的趋势,破如意头与方心之间也开始增加花瓣。但整体看来,整、破如意头的结合仍然相当紧密。

图5.11 宋元一整二破式找头的对比[(a)、(b)、(c)李诫.营造法式.卷三十三·五彩额柱第五;(d)、(e)作者拍摄]

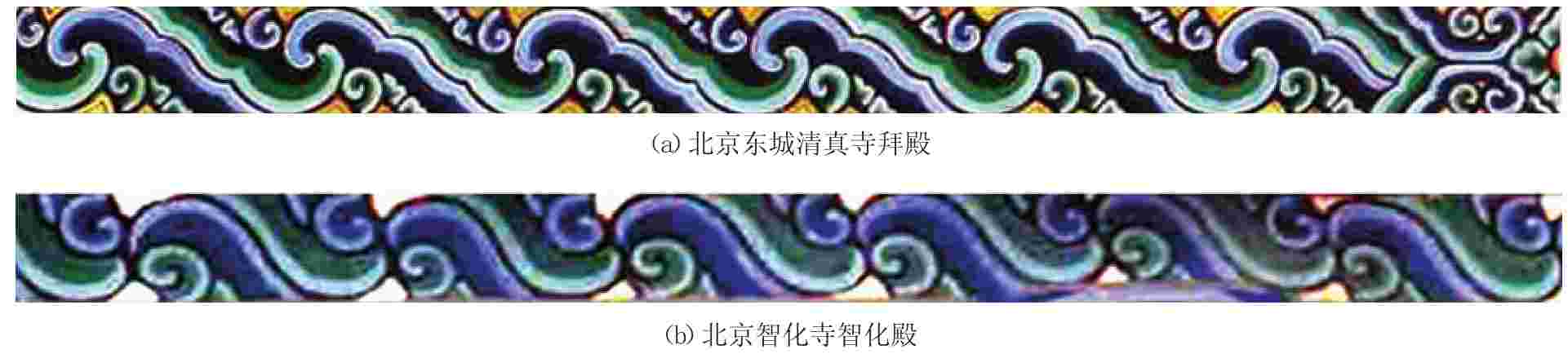

就找头的形式而言,元代的一整二破式如意头可能源于宋代的三卷如意头与合蝉燕尾。宋元以来找头与方心的联系逐步加强,即“注意到了额头与全额长度之间的关系”[37]。但宋代适于边角装饰的如意头角叶难以大量增加横向长度,从而影响了同整个构图的联系。因此,就产生了如意头组合方式的选择问题。宋代的如意头角叶虽然种类多样,但倒顺排列、整破均布的三卷如意头,及与之类似但方向相反的合蝉燕尾最有利于转化为横向排列的一整二破形式,故而成为找头发展的基础。在明代施于平板枋的旋子彩画中,还留有倒顺如意头及其简化图案横向扩展的痕迹(见图5.12)。就图案的朝向而言,宋代如意头的尖端或朝向方心,或背离方心,尚未形成定制。元代破如意头尖端朝向方心的做法则有增加之势,此类早期形式还保留在清代天花支条的燕尾云中(见图5.13(a))。常见于五彩画支条的二破式如意头虽有简化,但方向不变(见图5.13(b))。同时,二破式如意头还以各种形式大量出现在早期的槅扇、家具、器物中,其尖端也普遍朝向方心。如意头朝向的最终确定,恐怕就与此有关(见图5.13(c)~(d))。

图5.12 倒顺如意头的横向扩展[马瑞田.中国古建彩画·彩色图版.48、56]

图5.13 找头如意头的朝向

[(a)何俊寿.中国建筑彩画图集.78;

(b)作者拍摄;

(c)江苏美术出版社.中国历代线描经典.198;

(d)山西省考古研究所.平阳金墓砖雕.93]

图5.14 具有明代风格的一绿细画找头[作者拍摄]

明代一绿细画的找头形象可以参考同期官式彩画及晋系彩画的现存实例。从保存程度、建造题记及同类比较[38]可以看出,万历三十三年建造的五台山显通寺铜殿雕饰基本代表了明代中、晚期官式及一绿细画的找头特征(见图5.9(b))。与之类似的找头图案在山西各地均可见到,有些特征甚至延续到清末民初[39](见图5.14)。明代一绿细画找头的造型以花卉重要性的增加为特点,排列方式则在元代的基础上有所发展。在造型方面,作为轮廓的如意头形象逐渐弱化,不岀尖的做法也大量增加。如意头包裹的“宝相花”[40]开始成形,花心也出现了莲座上附加云头、石榴头或花蕊的画法[41]。事实上,同期的波斯地毯上也常有此类宝相花的形象,显示出中西文化间的交流[42]。在排列方面,找头的扩展方向与图案朝向均延续了元代做法,但整、破如意头出现了明显的分离趋势,由原来的相互结合向整破并列转化。受如意头方向性的影响,宝相花普遍取立面形式。

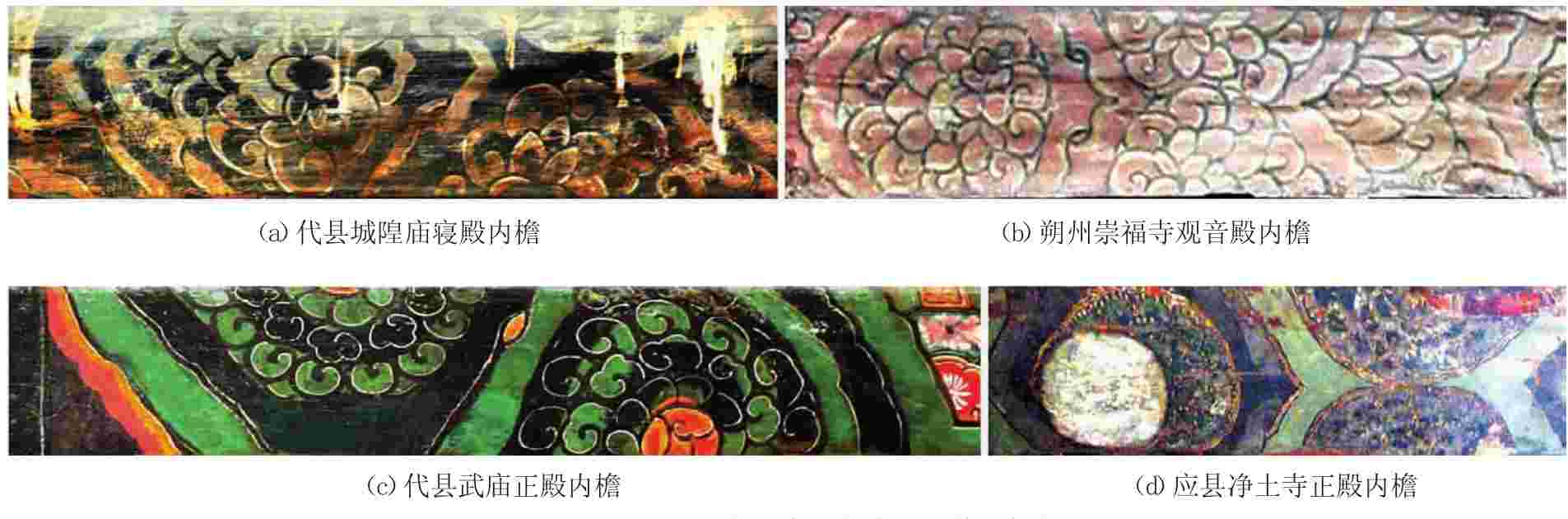

从明清之交到清代中期,一绿细画的发展逐渐与官式彩画拉开了距离。大致在明清之交,一绿细画开始分化为晋中地区典型的“破一全破二半”式(破全花与破半花的结合)和晋北地区典型的“一全二半”式(全花与完整半花的结合),其中后者与官式彩画的联系更加密切[43](见图5.15)。两类找头图案的共同特征是造型上如意头的消失和排列上全花与半花的分离。然而,二者的分化并不是绝对的,其间也存在着一定的交织。同明代的草片花一样,此类过渡形式也一直延续到清末民初。

晋中地区的一绿细画约在清初定型。在造型方面,找头图案以花卉为本,草片花多路数、多瓣数和“细画”的发展与绘于较宽构件上的旋子彩画相近[44],适应于逐渐增加的装饰要求。草片花的轮廓基本呈弧形,宽阔的花边仍留有早期特征,但如意头的形象已消失不见。在排列方面,半花与全花紧密结合,呈鱼鳞状连续。受弧形轮廓的影响,草片花普遍取俯视形式,方向性基本消失。晋北地区的下五彩大致在清代中期定型,找头图案同时受到同期旋子彩画与一绿细画的影响。在造型方面,花棒槌同样以花卉为本,更加规整的折线轮廓当为旋子彩画与晋北常见锦纹“蜂窝筒子”[45]的共同作用。与旋子彩画相比,花棒槌的路数和瓣数均有所简化,以突出高等级的上五彩。花棒槌的排列与旋花基本类似,呈蜂窝状连续。受草片花中团花图案的影响,花棒槌进一步由立面图向俯视图转化,方向性比旋花更为弱化。

图5.15 晋北地区的一全二半式找头[作者拍摄]

下一篇:渠道为王,终端制胜

.jpg)

.jpg)