超解:一部揭开近代学问帷幕的哲学著作

概述:一部培根撰写的新学问指南。提出与书名《新工具》意义相符的征服自然的理论。此书于1620年出版发行。

弗兰西斯·培根(1561—1626)

英国思想家,英国经验论的创始人。主张人可以通过经验与观察获得知识来克服自然。这时,人们需要摒弃先入为主的偏见。“知识就是力量”是培根的名言。

说到“新”相对什么而言,实际上是相对亚里士多德(参见本书第36页)的理论而言的。亚里士多德出版了一本叫《工具论》的形式伦理学作品。因此,此书书名的意思即为代替工具论的一种新的做学问的方法。

作者培根曾担任过大法官,是地位显赫的政治家,后来因为收受贿赂被宣判有罪,便一心投入到了写作事业。纵观其写作生涯,他通过将学问进行“大革新”,铸造了伟大的构想。此构想的第一部作品是《学术的进展》,它批判中世纪的经院哲学(参见本书第108页),提倡带有自然支配这种实践性的目的的活动性学问。

《新工具》是培根伟大构想中的第二部作品。此书的特征是其警句格言的撰写形式。培根认为,警句格言是部分知识的体现,这样的研究方式更能引人思考。也就是说,自己的学问完成之后便交给后世。实际上,培根是后来约翰·洛克(参见本书第74页)所完成的英国经验论(参见本书第74页)的始祖。

接下来我们来探讨《新工具》的内容。

首先,培根列举了两种寻求真理的方法。第一,从个别事物跳跃到普遍命题,然后将其嵌入具体的事例当中。这是亚里士多德推崇的方法,培根批判这种方法,认为它不过是人在性急之下的“自然预见”罢了。与此相对,第二种方法则是由个别事物一步一步按阶段去选择,最终得出普遍性命题,再将此命题运用到具体事例中去。培根认为,这种方法才是“阐明自然”的新学问的方法,即“归纳法”。

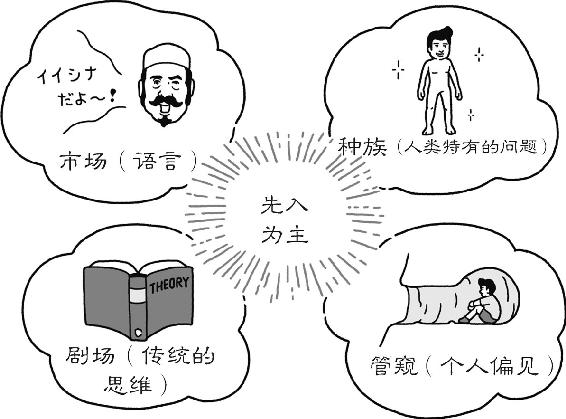

为了使用归纳法,人们必须排除常有的“先入为主”。先入为主,指的是一种预先判断和偏见。培根列举了四种偏见:

其一,种族偏见。这是人类特有的问题。人很容易受先入为主观念的控制,或受感情的控制,而不能把握事物的本质。

其二,“管窥”偏见。这是由于人的教育和习惯形成的固有偏见,且因人而不同。人就像从竹管中看事物一样,陷入自己所掌握的知识与学问的死胡同中去。

其三,市场偏见。人很容易被市场上的流言迷惑,产生因语言引起的偏见。

其四,“剧场”偏见。这是由哲学中的诸学说和错误的论证规则引起的偏见,也被称为“学说偏见”。剧场舞台上会有各种人物登场,来演一出虚构大戏。同样的,虽然在世界舞台上出现了各种学说,但是这不过是虚构出来的。

用培根的话来说,这种存在偏见的状态仿佛一面凹凸不平的镜子一样歪曲了事物的本性。因此,我们要避开偏见,将精神变成白纸状态,然后再去做学问,只有这样才能实现归纳法。

知识与力量一致

关于归纳法的具体内容,培根这样描述:

真正的归纳法,指的是通过观察和试验,从许多事物中找出事物性质本身和其性质成立的法则。这种法则叫“形相”。形相,指的是产生事物性质的源泉。因此,只要了解作为法则的形相,人就有可能征服自然。培根将其表现为“知识与力量的一致”,即知识可以成为人类征服自然的力量。

培根以“热的形相”为例对此进行说明。我们首先要做的事情,就是收集拥有热的性质的事例,称为“存在表”。然后,收集与此事例相似,但是不具备热属性的事例,称为“不存在表”。最后就能收集到具备不同程度的热属性的事例,即“程度或比较表”。根据这些材料,我们就可以进行真正的归纳了。这个过程是一种“否定的方法”,它通过上述三个步骤,将那些与热属性相矛盾的属性排除在外。如此一来,剩下的事物就是真正符合条件的肯定的“形相”了。不过,这是“最初的结论”,据说后面还要重复上述过程,令人遗憾的是这一部分并未完成。

顺便提一下,这一阶段的热的“形相”,是一种“因膨胀受阻而抵抗的物体内的小分子的运动”。我认为,能得出这一结论实际上已经充分地抓住事物本质了……

培根其他作品(本书推荐作品除外)

关于培根的其他作品,有收集其思想录的作品《培根随笔集》,以及遗留的未完成手稿《新亚特兰蒂斯》。后者是因期待科技进步而闻名的培根的乌托邦物语。

上一篇:新闻客观性的基本内涵

下一篇:§3.5工程监理单位的选择

.jpg)

.jpg)