.jpg)

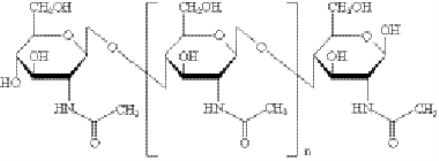

几丁质是乙酰氨基葡萄糖组成的均一多糖,又称甲壳素、甲壳质,是由N-乙酰α-氨基 -D-葡萄胺以β-1,4糖苷键连接而成的含氮多糖(图4-10)。几丁质在自然界中广泛存在于低等生物如真菌和藻类的细胞壁,节肢动物如虾、蟹以及昆虫的外壳,软体动物如鱿鱼、乌贼的内壳和软骨,高等植物的细胞壁等。每年生命合成几丁质资源可达2000亿吨,是地球上仅次于植物纤维的第二大生物资源。

图4-10 几丁质的化学结构

壳聚糖是几丁质经过脱乙酰作用得到的产物,一般而言,N-乙酰基脱去55%以上的就可称之为壳聚糖,或者说,能在1%乙酸或1%盐酸中溶解1%的脱乙酰几丁质被称之为壳聚糖,其别名为“壳多糖”、“脱乙酰甲壳素”、“脱乙酰甲壳质”、“可溶性甲壳素”、“可溶性甲壳质”、“壳糖胺”、“甲壳胺”、“甲壳糖”、“氨基多糖”、“甲壳多聚糖”、“几丁聚糖”等,化学名为β-(1,4)-2-氨基 -2-脱氧 -D-葡萄糖。

几丁质酶类是降解几丁质的一组酶,包括几丁质酶、几丁质二糖酶、几丁质脱乙酰基酶等。海洋中筛选的多种菌分泌的几丁质酶可将几丁质降解成不同相对分子质量的寡糖、二糖和单糖,壳聚糖酶则将壳聚糖降解为壳寡糖。几丁质及壳聚糖经水解后得到的寡糖具有多种生理功能,如促进肠道有益微生物的生长,降低血液胆固醇含量,提高机体免疫功能等,在艾滋病和癌症治疗以及口腔医学领域有着广泛应用。几丁寡糖和壳寡糖是目前几丁质工业中的高附加值产品,但采用化学方法控制几丁质和壳聚糖降解,难度较大,且成本高。专家们认为,较为理想的是采用现代生物技术获得高效表达几丁质酶和壳聚糖酶的基因工程菌株来解决几丁质工业化生产的技术难关。酶解法包括专一性酶解法和非专一性酶解法,前者是利用从细菌、真菌及某些动植物体内提取的几丁质(壳聚糖)酶对底物进行专一性降解。由于几丁质与其他高分子化合物,如纤维素、淀粉等在空间结构上有一定的相似性,目前已发现有37种水解酶类,包括蛋白酶、脂肪酶、糖苷酶等对甲壳质和壳聚糖具有非专一性水解作用。

1905年,Benecke首次报道了Bacillus chitinovorus能够产生几丁质酶以来,人们相继发现多种微生物能够产生几丁质酶。在海洋中,由于浮游动物在生长过程中进行规律性的换壳,形成大量的几丁质,为几丁质降解微生物的生长繁殖提供了丰富的碳源和能源。到目前为止,已发现能够产生几丁质酶和壳聚糖酶的细菌包括:粘细菌(Myxobacteria)、生孢噬细菌属(Sporocytophaga)、芽孢杆菌属(Bacillus)、弧菌属(Vibrio)、肠杆菌属(Enterobacter)、克雷伯氏菌属(Klebsiella)、假单胞菌属(Pseudomonas)、沙雷氏菌(Serratia)、色杆菌属(Chromobacterium)、梭菌属(Clostridium)、黄杆菌属(Flavobacterium)等;放线菌,如节杆菌属(Arthrobacter)、链霉菌属(Streptomyces)等;真菌如曲霉属(Aspergillus)、青霉属(Penicillium)、根霉属(Rhizopus)等。

几丁质酶是一种诱导酶。能够产生几丁质酶的微生物,一般能在以几丁质为主要碳源和氮源及其他微量元素的培养基中良好地生长,而且几丁质来源不同,对几丁质酶的产量影响很大。微生物几丁质酶在相对分子质量上也存在很大差异,例如研究较多的粘质沙雷氏菌(Serratiamarcescens)有5种几丁质酶,相对分子质量分别为21000、36000、48000、 52000和57000,而褶皱链霉菌产生两种几丁质酶,相对分子质量为49000和69000,棉黄萎轮枝孢(Verticillium alboatrum)仅有1种,为63000。目前有关几丁质酶基因的克隆研究也进行了大量的工作,已经克隆出许多来自细菌和真菌的几丁质酶基因。

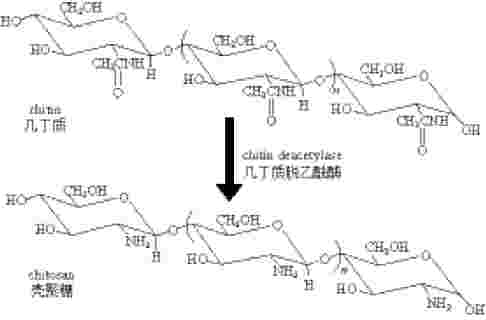

几丁质脱乙酰酶(chitin deacetylase)是能够将几丁质分子中的乙酰基直接脱除而生成壳聚糖的酶。目前,工业上生产壳聚糖都是以几丁质为原料,采用强碱热化学法生产,该法不仅污染严重,且反应过程不易控制,产品相对分子质量不稳定,均一性不好,难以满足生物、医药等领域对高端壳聚糖的要求。从20世纪70年代初,人们开始了酶法脱乙酰的技术探索,陆续发现多种真菌、细菌和昆虫等能够产生几丁质脱乙酰酶。1973年,Araki等人从接合菌纲真菌Mucor rouxii中首次发现了微生物产几丁质脱乙酰酶,推测该酶与微生物细胞壁中壳聚糖的合成有关。国内有人利用几丁质为唯一碳源,以对硝基乙酰苯胺为颜色指示剂,采用平板变色圈法,从土样中筛选到几丁质脱乙酰酶产生菌红球菌属(Rhodococcus),通过对粗酶液作用于胶体几丁质的产物分析,证实有乙酸产生,说明该菌种对胶体几丁质有脱乙酰作用。图4-11显示的是几丁质脱乙酰酶的作用过程。

图4-11 几丁质脱乙酰酶的作用方式

上一篇:住房抵押贷款证券化的流程设置

下一篇:基层群众自治制度的核心价值

.jpg)

.jpg)