没有良好的物质条件,农业就缺乏生产基础。尽管近年来国家加大了农业基础设施建设投入力度,但历史欠账太多。我国的灌溉工程绝大部分建于20世纪六七十年代,建设标准不高、工程配套条件差,使用寿命较短。此后,我国水利建设投入没有及时跟上,管理也不完善,因水利设施损坏报废年均减少有效灌溉面积300多万亩。实行农村税费改革后,主要用于农田水利基本建设的“两工”(劳动积累工和义务工)也逐步取消,而公共财政没有弥补这一空缺,农田水利建设受到极大影响。

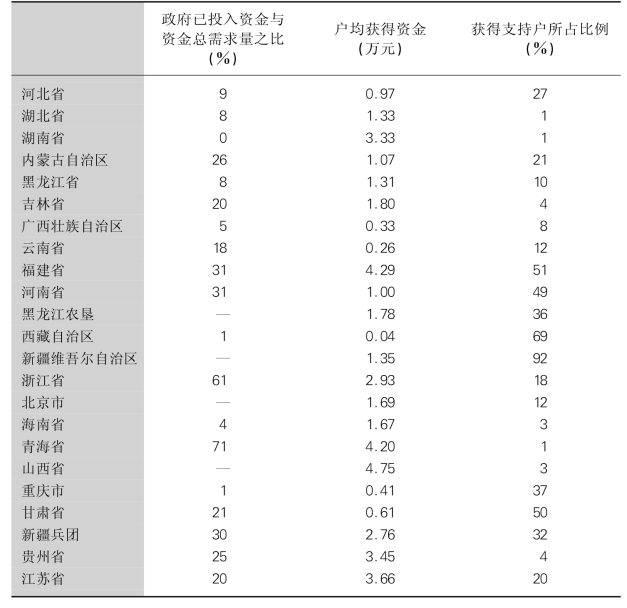

政府对规模种粮户基础设施建设投入资金占其基础设施投入资金总需求量的比例均非常低,湖北省、河北省、黑龙江省、安徽省、重庆市仅分别为8%、9%、8%、15%、1%。而获得支持的规模种粮户占总数的比例也不高,湖北省、湖南省、辽宁省这一比例均为1%,山西省为3%,吉林省、贵州省为4%,广西壮族自治区为8%。经济发达地区情况稍好,浙江省18%,江苏省20%(表12-21)。这说明,在基础设施建设方面,对规模种粮户的支持亟待加强,范围亟待扩大。

2009年旱灾发生以来,基础设施薄弱的问题迅速凸显。由于抵御自然灾害的能力很弱,截至7月底,四川省仅暴雨洪涝灾害就使农业的直接经济损失达到34.6亿元。规模种粮户反映,承租土地普遍存在排灌体系不健全、设施不配套、沟渠淤塞严重、小型水利设施年久失修等问题。

表12-21 规模种粮户获得基础设施方面的支持情况

基础设施条件差也使得经营成本大为提高。从内蒙古的情况来看,由于渠系不畅,绝大多数规模种粮户采取土渠大水漫灌,每次一亩需花费约40元,而如果利用水利设施灌溉则只要20元左右。安徽省当涂县种粮大户李敏涛有3000亩耕地因排涝不畅,无法种植小麦。2008年,开县临江镇胡红巍种植的稻田离他家有1公里的路程,由于没有机耕道,全靠人工搬运,仅此一项就增加成本3500多元。水稻收割后从田间运到晒点,再到晒干进仓,平均每亩需费用120元。

上一篇:“五育并举”的教育方针

下一篇:工业经济转型升级

.jpg)

.jpg)