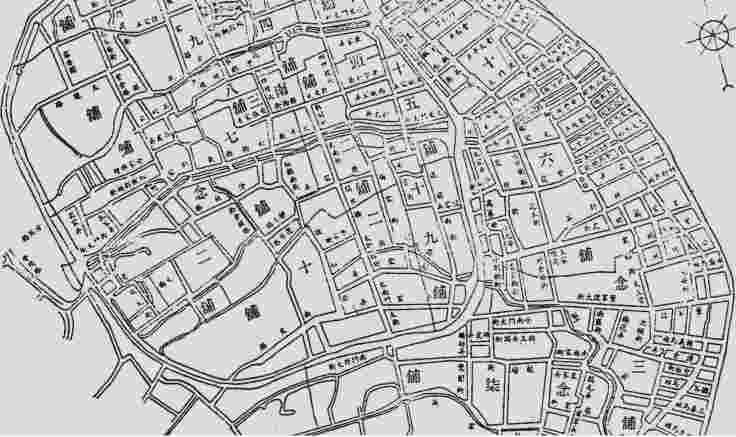

清同治年间上海分铺图

本帮菜的起源与十六铺码头直接相关,可以说如果没有十六铺码头,那么英国人不会看中上海,鸦片战争后就不会有上海开埠,再接下来上海的一切都不会发生。

“十六铺”这个地名的首次出现,是在清朝的咸丰、同治年间。为了防御太平军进攻,当时的上海县将城厢内外的商号建立了一种联保联防的“铺”。由“铺”负责铺内治安,公事则由铺内各个商号共同承担。最初计划划分27个铺,因为种种原因实际只划分到了16个铺(即从头铺到十六铺)。而其中第十六铺是16个铺中区域最大的,包括了上海县城大东门外,西至城濠,东至黄浦江,北至小东门大街与法租界接壤,南至万裕码头街及王家码头街。1909年,上海县实行地方自治,各铺随之取消。但是因为十六铺地处上海港最热闹的地方,客运货运集中,码头林立,来往旅客和上海居民口耳相传都将这里称作“十六铺”,作为一个地名,这个名称也就存用至今。

十六铺码头的海运早在清代乾隆时代就已经发展起来(只是那时候还不叫“十六铺”这个地名),当时海禁开放,沿海贸易繁荣。而受制于当时的造船水平,当时中国的海运并不能直接南北通航:广东和福建的南船吃水较深且比较高大,适合在东海、南海的沿岸深水海面航行;而上海及其周围地区的沙船(以砂来压舱),船底较平坦,吃水较浅,适合在黄海、渤海等沿海浅水海面航行。正是由于南船不能北上,而北船又不能南下,上海就成了当时中国海运的南北中转站。

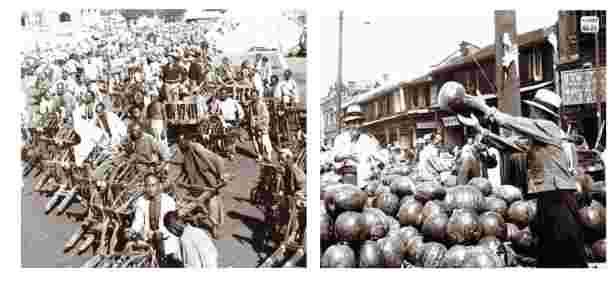

20世纪30年代的十六铺码头

1832年(道光年间)的初夏,为了解上海的航运现状,逼迫清政府开放上海,一名东印度公司的职员和一名英国传教士,躲在吴淞口的芦苇丛中整整一个星期。他们惊讶地看到,一周之内竟有400余艘大小不同,载重自一百吨至四百吨的帆船经吴淞口进入上海。推算下来,上海十六铺的全年运输量当超过500万吨。东印度公司在给英政府的报告中说:如果他们看到的货船数是全年平均量的话,那么上海港不仅是中国的最大港,而且是世界的最大港之一,不亚于英国的伦敦港。

开埠之后的十六铺,外资、中资的航线均集中于此,它成为了中国轮船业的大本营。除去南北商品的运输外,每逢天灾人祸,各地的难民都乘船从十六铺来到上海。十六铺,是那个时代上海的门户,也是上海最混乱的地区之一。公开的烟、赌、娼之外,还有地下的青、洪帮会。如果说,“十里洋场”是外国人的“冒险家乐园”,十六铺就是中国人的“创业者天堂”。

不过,清朝中叶以前,运河水运的繁荣要远远盛于海运,而十六铺码头实际上处于运河体系的边缘,所能发挥的功能有限。但是,一场农民运动给十六铺码头带来了新的机遇。1853年太平天国在南京定都后(此时距离1842年上海开埠仅11年),江南变成了战区,运河水系自此被拦腰截断,全线衰落。因为运河不能贯通,中国南北的物资联系从过去的以河运为主被迫改成了以海运为主。

十六铺码头从此正式奠定了它在中国的航运中心地位。而十六铺码头的超常发展和快速繁荣,带动了外来人口的大量流动,包括本帮菜在内的上海海派文化,由此开始萌芽。

上一篇:保罗·孟禄

下一篇:孔雀东南飞刘兰芝嫂子

.jpg)

.jpg)