脊柱的支持结构大致分为脊柱固有的支持和脊柱外部的支持两部分。脊柱固有的支持结构是脊椎骨和脊椎运动单位。具体而言:①腰椎骨的形态复杂,规定、约束自身和脊柱运动的模式;②连接椎体的脊柱韧带、椎间盘纤维环和关节突关节囊等黏弹性组织具有相互协调功能,主要是规定、限制脊柱的运动范围;③髓核膨胀产生的椎间盘内压有助于纤维环和前、后纵韧带维系组织的坚韧强度,具有重要的动态稳定作用。

脊柱外部支持主要为对抗重力的肌肉群,如腰肌、腰方肌以及旋转肌群等,通过随意或反射性收缩维持脊柱的支持功能。脊柱不稳定可由脊椎外伤引起,但在脊椎运动单位结构的退变基础上发生更为普遍多见。当然,脊椎骨的形态异常如崩裂、分离等也是影响脊椎支持功能的一方面原因。在机械力学上不稳定的定义是指物体脱离了最适宜的平衡状态,而对骨科而言是指在量、质方面发生了与正常关节运动不同的运动,即所谓丧失了运动单位的稳定性。

脊柱不稳可以在静态下从脊椎骨相互位置的异常排列得到确认,例如脊椎滑脱症,除外也可根据在动态负荷即前屈、后伸位或者左、右侧屈功能位诱发出椎骨间的异常活动做出判断。现在对准备施行手术治疗的病例,往往进一步判断脊柱不稳在现在或将来是否成为直接或间接产生症状的原因,尚须考虑所采取的手术方式是否能解除造成脊柱不稳的局部病变。腰椎不稳大致分为4种类型:①前方滑脱不稳;②后方滑脱不稳;③旋转滑脱不稳;④椎板不稳。

1.前方滑脱不稳 基本上是指上位腰椎相对于下位腰椎向前后方向的异常滑移运动,临床上多以前方滑脱或滑脱度的变化为判断依据,以脊椎退变滑脱为代表。特点是前屈位时前方滑脱增加,椎体的倾斜度增大,因此脊椎固定原则是后伸位固定,而并非采取前屈位姿势。作为后伸位固定的代表,前方椎体间固定方法最为适宜,但是当前方滑脱伴有节段性腰椎管狭窄时必须同时合并施行后方减压和前方椎体间固定。实际上滑脱的纠正具有一定的难度,骨愈合不全在临床上并不少见,当慎重对待及合并施行器械内固定方法。

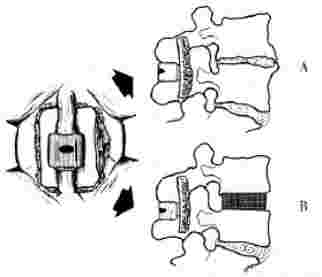

2.后方滑脱不稳 后滑脱的原因是在椎间盘严重变性的基础上发生椎体间隙狭窄,当前屈位时后方滑脱可得到一定程度的纠正,相反后伸位下后滑脱增加。宜采取“H”形骨块或合成材料的棘突间移植固定以及各种器械内固定手术进行治疗(图30-1)。

图30-1 棘突间植骨合并椎体间融合手术

3.旋转滑脱不稳 50岁以后的老年期较易发生,在前后位的X线片上显示为侧方滑脱、退变性侧弯,具有多节段发生的倾向。这些不稳定在左、右侧屈位摄片时更加明显,往往伴有退行性腰椎管狭窄。

对神经根绞窄引起的下肢症状必须施行开窗减压手术,老年病例退变性侧弯、侧向滑脱的矫正使用后方器械内固定有效,但是要充分考虑全身状态、生活方式和内容以决定是否适应手术治疗,有时简单地进行原位固定,例如有限的关节突关节固定、后方固定等也有不少取得理想的结果。前方椎体间固定术治疗单椎体的旋转不稳定有效,但对多发性不稳则不适用。

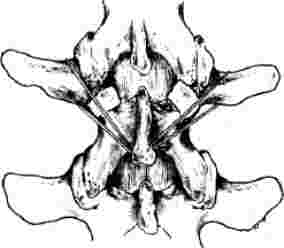

4.椎板不稳 指椎板分离,脊椎分离的疼痛发生机制中不能忽视分离椎板的不稳定因素,这时即便完全没有滑脱出现,毕竟椎间运动单位的形态发生异常。对在椎板不稳的基础上产生腰痛的病例适宜采取分离椎板的固定手术(图30-2)。原则上要求施行的分离部修补术不影响正常脊椎运动单位的功能手术,但是无论采取何种方法往往并不容易顺利地达到分离部的骨性愈合。

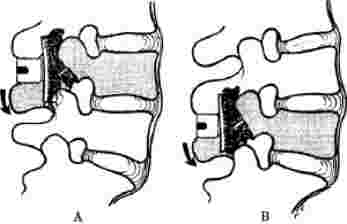

脊椎分离和同部位椎间盘变性共同存在时可施行前方椎体间固定术,但是仅单节段的固定不能完全限制不稳定椎板的活动,尚需结合后路其他固定,如棘突间固定(图30-3)。

图30-2 峡部植骨合并钢丝固定

图30-3 峡部和棘突间植骨后路融合A.L4;B.L5

上一篇:我国汽车制造业的发展现状

下一篇:耐碳青霉烯类药物肠杆菌感染

.jpg)

.jpg)