秦昌遇,字景明,号广埜山道人,明末上海人。天资警敏,因少多疾病而学医,虽无师授,妙悟入微,初精于儿科,后又精于内科,名闻一时。著有《症因脉治》、《痘疹折衷》、《幼科折衷》等书,他在中医内科上的学术贡献主要见于《症因脉治》一书中。全书共4卷,成书于明崇祯十四年(1641年),后由其孙秦之桢(字皇士)整理补辑,初刊于清康熙四十五年(1706年)。秦氏鉴于时医多受朱丹溪《脉因症治》的影响,每多“执脉寻因、寻症,一时殊费揣摩,不若以症为首,然后寻因之所起,脉之何象,治之何宜”。[129]同时他还认为以往医书中每将各种病证的外感和内伤诸证混杂论述,易使后学者虚实不分,证治不符,故书中每一病证必首分外感与内伤两大类,然后再分述其症、因、脉、治。条分缕析,清晰详审,非常切于临床实用。

(一)以火热为病机中心的认识和胆火的提出

对于失眠的病机,秦氏认为以热为多,他在《症因脉治》中说:“不得卧之症,诸经皆有,主热者多。在外感门,有表热、里热、半表半里热,有气分热、血分热,有余热未尽、汗下太过诸条。在杂症门,则里热多而无表热者也。”[129]他在失眠证的分型中,把外感证分为7个证型,分别为:表热、里热、半表半里热、气分热、血分热、余热未尽、汗下太过;将内伤证分为肝火、胆火、肺壅(肺热、肺寒等皆为致病之因)、胃不和(可兼痰火)、心血虚(阴虚阳旺,亦属火)和心气虚6个证型。显而易见,其中除汗下太过(虚烦不得卧)1个证型之外,其余皆与火热有关。胆型失眠,宋元之前多以胆虚寒立论,明代始有医家提出胆经有痰之说,明确提出胆火之论,则以秦氏为先,这一理论,也使得医家对于胆型失眠的认识更为全面,辨治也更为合理。

(二)精详系统的辨证分型

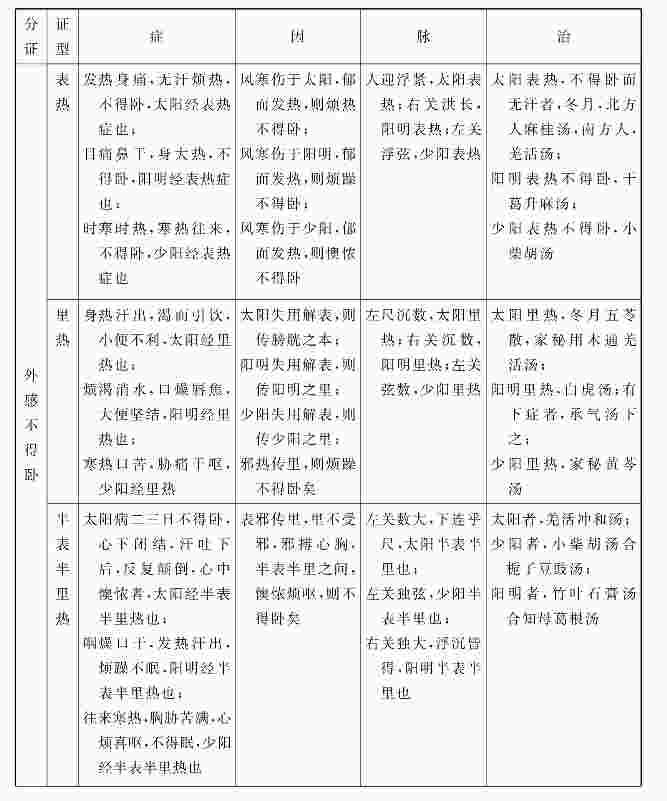

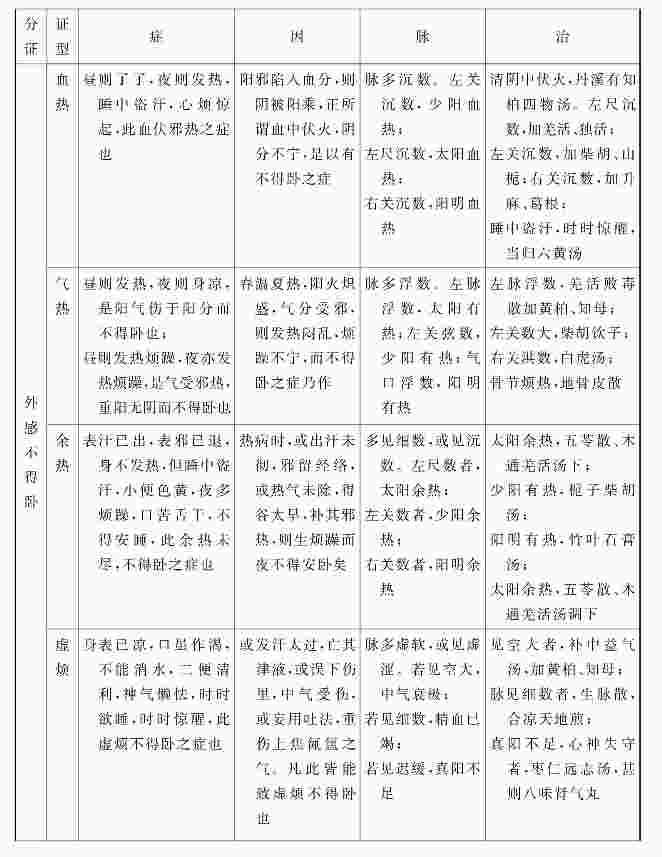

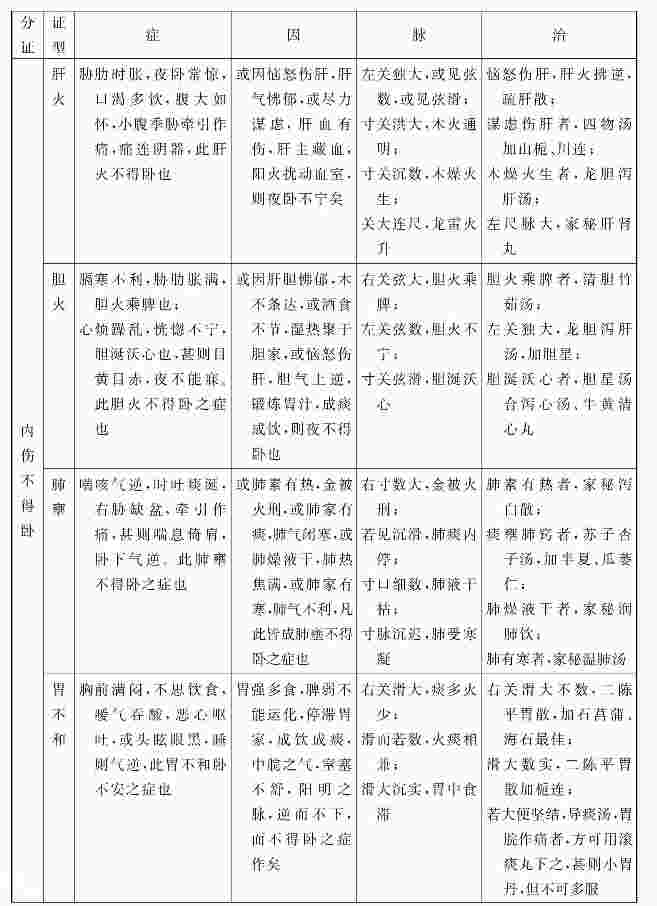

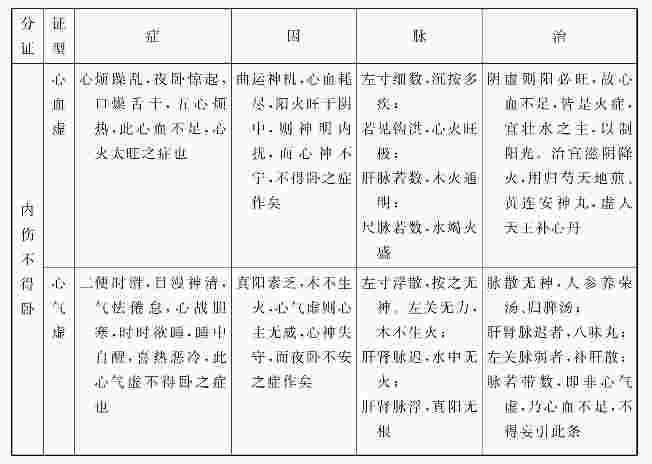

秦氏在《症因脉治》卷三不得卧证下,对失眠的辨证分型作了系统归纳,其证型之多,内容之广,为明代文献所仅见,更是远超前代。他先将失眠证分为外感与内伤两大证,外感证下又分为表热、里热、半表半里热、气分热、血分热、余热未尽、汗下太过等7个证型;将内伤证分为肝火、胆火、肺壅、胃不和、心血虚和心气虚6个证型。每个证型之下再分述其症、因、脉、治,其证型之全面,析论之精详,理法方药之系统,堪为明代失眠证的辨证论治之范例。尤其是对于外感证型论述之丰富,在其后的医学文献中亦不多见,因后世对于失眠证的成因多责之于内伤,为此,这部分内容更极具临床研究和应用价值。兹将秦氏所论整理如下(表10-3),以资参阅。

表10-3 《症因脉治》失眠证之症、因、脉、治

(续 表)

(续 表)

(续 表)

上一篇:与影像相关的眼部解剖

下一篇:外汇风险的构成因素及相互关系

.jpg)

.jpg)