【英文】 The sagittal sinus sign

【又名】 △征;三角形征;空(黑)三角征;假Δ征(pseudo delta sign)。

【表现】 蛛网膜下腔出血,血液聚集于矢状窦旁及窦汇旁呈高密度,静脉窦内流动血液呈相对低密度,故而形成△形状。

【解释】 矢状窦旁征是新生儿蛛网膜下腔出血的重要征象。血液积聚于矢状窦旁及窦汇旁,形成CT图像上的高密度影,围绕相对低密度的静脉窦就会形成△征,若出血偏一侧,则为“半△征”,此征象更有意义。

【讨论】 新生儿蛛网膜下腔出血(SAH)的病因中以窒息、产伤最为重要,而且常见。缺氧窒息可导致早产儿室管膜下残留的胚胎生发层组织内毛细血管破裂,进而产生继发性SAH,也可导致足月儿软脑膜血管破裂或脉络膜丛出血而产生原发或继发性SAH。产伤与异常分娩有关,常导致小脑天幕和大脑镰撕裂;而血管破裂或软脑膜血管破裂等常会导致原发性SAH。

新生儿蛛网膜下腔出血(SAH)CT平扫可见1个直接征象和4个间接征象,直接征象为血液聚集于蛛网膜下隙所致的高密度影,部位在基底池、侧裂池、纵裂池、小脑天幕缘、直窦与矢状窦旁及脑表面等处;4个间接征象为:脑积水、颅内其他部位出血、缺氧缺血性脑损伤和脑梗死。

新生儿SAH有3个特殊征象:①矢状窦旁征(△征):血液聚集于矢状窦及窦汇旁呈高密度,静脉窦内流动血液呈相对低密度,故而形成“△”形征象。若出血偏一侧,则为半△征。②天幕缘征(Y征):血液聚集于小脑天幕缘上下沿天幕缘而形成“Y”或“V”样高密度影。③边缘模糊征:血液聚集于纵裂池内,可深入至大脑半球内侧面的脑沟内,纵裂池内条状高密度出血影边界不清。

3种特殊征象在新生儿SAH中出现的频率较高,有文献报道分别为79%、50%和82.7%。其中天幕缘征在3种征象中出现的频率最低,与部分病例出血分布局限、出血量较少有关。

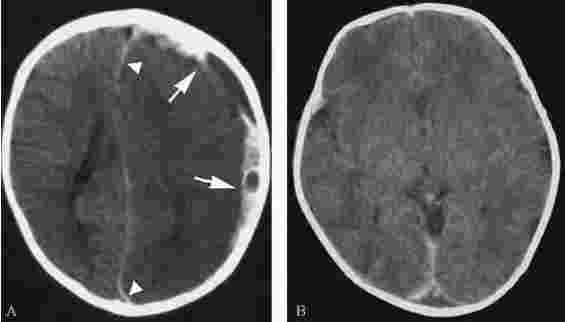

图2-1-45 颅脑CT平扫示“半△征”及“△征”

A.示矢状窦旁征(半△征)(引自参考文献1);B.矢状窦旁征(△征),CT平扫显示血液聚积于矢状窦旁形成三角形之两边,颅骨板为底边(由青岛大学医学院附属医院放射科 提供)

(高 红)

参 考 文 献

[1]Lonergan GF,Baker AM,Morey MK,et al.Child abuse:radiologic-pathologic correlation.Radiographics,2003,23(4):811-845

[2]李 澄,杜 芳,吴克强,等.新生儿蛛网膜下腔出血特殊CT征象分析.中国医学计算机成像杂志,1995,1(1):18-20

[3]陈 桦,苏子颖,高雅君,等.新生儿蛛网膜下腔出血的CT诊断.中国医学影像技术,1997,13(4):315-316

.jpg)

.jpg)