2.3.3 管家理论及利他主义对家族企业治理的分析

“利他主义”(altruism)一词,由孔德(Auguste Com te)于1830—1842年首先用来表示对他人福利的献身精神,尤其是作为一种行为的准则,它和善行、无私等概念有密切联系(新帕尔格雷夫经济学大辞典,1996)。尽管对利他主义的分析主要在哲学和社会学领域展开,但经济学家也对利他主义进行了一些分析,其中主要与福利和家庭经济学问题相关。这些分析中大致分为两种观点:一种观点认为利他主义对于个体之间的利益问题有积极作用(Bergstrom,1995),这一点在单独分析利他主义的研究中基本上是被肯定的。另一种观点是将利他主义与别的较广泛的问题结合起来分析时,其最终的效果就不完全是积极的肯定意见了。比如,著名经济学家Becker(1981)认为,尽管家庭中普遍存在着父母的利他主义,但“腐化儿定律”(Rotten Kid Theorem)使得利他主义最终产生的福利增加效果非常有限。另一位著名经济学家A rrow(1981)也曾经建立了一个利他主义效用函数来分析帕累托效率的充分条件,他认为利他主义推动福利增加是特殊的个别情况(新帕尔格雷夫经济学大辞典,1996)。因此,利他主义在主流经济理论中的应用并不是很广泛,更多的重视来自社会学等领域。

利他主义在家族企业研究领域中得到了比主流经济学中更大的重视,因为家族企业在契约特征和企业本质上具有更多的社会文化因素。这使得利他主义可以被用来解释家族企业的特殊性,这一点在很多分析家族企业与非家族企业区别的文献中被强调(Schulze et al.,2002;Gomez-Mejia et al.,2001)。

总体上来说,利他主义对家族企业理论的影响主要形成两个问题领域:一方面,利他主义成为家族企业特殊性质的一个主要体现,使得原有的企业理论基本假设需要调整,这一点主要与社会资本理论相关。另一方面,利他主义作为家族成员的主要行为导向在家族企业中成为一种治理机制,传统的公司治理研究增加了新的内容,尽管目前的利他主义研究还局限在家族企业的特定环境下。对于利他主义对家族企业的治理产生影响不仅仅因为家族企业的特殊性质,实际上企业理论中的管家理论(stewardship)也是利他主义发挥作用的机制因素。不过,关于利他主义作为家族企业的治理机制还是有很大的局限性的。Schulze等(2001)指出,利他主义主要在企业的创立初期发挥作用,在科层组织中也会导致代理问题。因此,利他主义与家族企业治理的联系主要在两个层面上展开,这实际上是利他主义在理想状态下和现实约束下的不同状态。

1.利他主义对家族企业治理的促进作用和管家效应

在现代企业理论和公司治理理论出现之前,主要分析市场行为和机制的主流理论中基本上没有关于企业内部结构和治理的研究。很多关于企业的分析实际上都建立在企业主自己经营企业的假设基础上,就像一个具体事务的管家。这种以原始的企业形态和假设为基本内容的研究后来被归纳为古典管家理论,实际上,这种基本假设和古典管家理论很少被重视。因为,新古典经济学认为市场具有完备信息,公司内部的控制权安排模式对于公司的行为并不重要。在完全竞争的市场条件下,公司的行为结果不取决于内部的信息和控制权安排,而是被动地接受市场的配置(杨胜刚,2001)。

当现代企业的发展越来越呈现出所有权与经营权分离的情况时,代理理论逐渐成为公司治理研究的主流,Jensen和Meckling(1976)提出的委托代理问题成为后续研究展开和深入的基础。但委托代理理论所依据的理论假设存在着很大的问题,这一点已经被广泛认识。后续的公司治理研究都在针对这些假设进行调整,并继而推出了双边和多边治理机制,以及利他相关者理论。这些新的理论实际上都在两个方面寻找更加均衡的分析:信息是否完全、代理人是否自私。这些问题的讨论在现代管家理论中得到了一些推进。

现代管家理论从社会人假设出发,认为人类行为倾向于集体主义与合作,代理理论假定经理人肯定存在机会主义和偷懒倾向是不合适的。高层经理会以尊严和信仰为指导来实现自我约束,把工作当成事业而不完全是经济来源。因此,管理者会像管家一样管理好所有者的财产,并使之增值(Donaldson&Davis,1991)。

现代管家理论并没有排斥有限理性和信息不完全这些市场经济体制下的客观现实,甚至更强调信息的地位。比如,盖尔西克(1998)认为家族成员为企业带来各自的隐秘信息,会促进企业内的信息交流与某些决策制定。因此,管家理论在一些方面的分析非常贴近企业现实。另外,管家理论更加强调个人价值和文化观念在经济理性中的作用。比如,管家理论认为高层次需求给经理人带来精神动力,管家会为了集体利益而奋斗,而不顾及个人得失(Donaldson&Davis,1991)。

因此,现代管家理论比古典管家理论具有更开阔的视野,对于家族企业治理研究具有很大的适应性和推动作用(Davis et al.,1997)。新的家族企业研究都开始重视管家理论的分析角度,很多文献都在关注家族成员担任企业经理对公司治理和企业绩效产生的影响(Davis et al.,2000)。

管家理论被很多人看做是代理理论的对立面(Greenwood,2003),但它们并不是不能出现在同一个研究领域。实际上,两者的基本假设可以看做一个问题的正反两面,也就是人性的自私倾向高低。管家理论与代理理论的主要分歧在于对代理人的激励方式不同。代理理论把代理人的激励看做外生的(extrinsic),认为治理机制应当依靠来自外部的制度;管家理论则把代理人的激励看做内生的(intrinsic),认为代理人可以通过信仰和尊严感实现自我激励,外部的干预性要素应该被尽可能地弱化。因此,代理理论和管家理论都可以成为企业治理的手段。

Davis等(1997)认为,管家理论比较适合应用在不确定性环境和长期视角的企业分析中,家族企业就具有这样的特征。因此,管家理论在家族企业研究中得到了更大的重视。

管家理论主张在治理结构中给予高层经理更大的自由度,这样能强化他们的责任感,特别是当CEO是董事会成员时(Fox&Hamilton,1994)。尽管这样的治理结构在代理理论看来是不合适的,但管家理论却认为管家在统领一个组织时会尽可能地最大化自己的能力,而不是一个自私的个体(Davis et al.,1997)。可见,管家理论在基本假设和治理机制方面的看法与代理理论有很大区别,主要体现为心理因素和环境因素两方面的差异。图2. 4所示的是管家理论与代理理论的比较。

表2. 4 管家理论与代理理论的比较

资料来源:Davis,J.,Schoorman,R.&Donaldson,L..Towards a Stewardship Theory of Management[J].Academy of Management Review,1997,22(1):21.

既然代理理论和管家理论在一系列方面都存在较大的差异,并且两者都可以作为治理机制,那么,委托代理双方所依据的治理和决策导向可能出现错位。也就是说,一方以代理理论的假设和治理机制来指导自己的行为,而另一方可能以管家理论为指导。如果在公司治理过程中出现了这种错位,那么一方必然面临在治理结构中的不利地位,并且也会造成相应的企业利益变化。

Davis等(1997)在其所有者—管理者决策模型中对这两种治理机制的组合进行了分析(见图2. 3),发现治理结构中的冲突往往是由代理关系导向错位引起的。

一些时候是老板采取管家理论导向,强调以非正式契约形式的人格魅力来吸引代理人,给予很多的激励方式,以期换取经理人对企业的贡献。但是代理人实际上可能采取了代理理论导向,只以正式契约的约定为指导,强调自己的付出要得到回报,而并不会无条件和无保留地实施长期行为。

图2.3 所有者—管理者决策模型

资料来源:Davis,J.,Schoorman,R.&Donaldson,L..Towards a Stewardship Theory of Management[J].Academy of Management Review,1997,22(1):25.

另外一些时候则是经理人采取管家理论导向,而委托人实际上可能采取了代理理论导向,这种情况往往是经理人的期望与老板的模糊说法错位。最后是经理人感觉自己的付出没有得到应有的回报,从而有受骗的感觉和行为反应。

这种分析框架对于历来以单向思维分析委托代理关系的公司治理研究具有很大的启发,并且特别能反映家族企业治理的实际情况,为家族企业的治理提出了改进方向。因为家族企业的治理结构中非常明显地出现这种错位情况,并造成明显的治理问题,这使得家族企业给社会留下了两种鲜明的印象。

印象1:家族企业的外部职业经理人往往有负于老板的良好待遇和期望,以短期行为来侵害企业和老板的利益。

印象2:家族企业的老板对经理人的利益承诺往往不会兑现,因此不要到这类企业去工作,如果去了则要在合约上明确规定自己的利益,以防“口说无凭”。

作者认为,国内学术界对这个问题似乎有偏见,几乎只强调和分析第一种情况,即经理人侵害老板和企业利益的情况,但对于老板欺骗经理人的情况则不予考虑。这种分析问题的单向思维从Davis等(1997)的角度来说是不合理的,也是资本权利至上思维的反映(李传军,2003)。实际上,西方国家出现的“经理人革命”及“弱所有者”治理现状(张兴胜,2004)就反映了这个问题的重要性。

实际上,对这种学术偏见的提出是具有重要意义的。因为以往的治理研究可能为这种偏见找到理由,似乎经理人侵害老板利益问题的分析和解决机制是严谨的学术研究,而老板欺骗经理人的情况即便存在也只是一个道德问题而已,不值得在理论上展开研究。但是,当我们引入了管家理论的基本假设和分析框架后,会发现老板欺骗经理人的情况已经不是简单的道德问题(张兴胜,2005),而是会严重影响到家族企业的治理模式选择和演进。如果信任问题得不到重视,并成为治理机制上的制度安排,所有者要改善公司治理的愿望显然会是一厢情愿。

Davis等(1997)在其所有者—管理者决策模型基础上提出的假设中得到了说明,他们认为两种不同的治理导向和机制在结合情况上有以下三种主要可能性。

可能性1:如果双方都以管家理论为行为导向,会形成双向的管家关系,并使企业绩效最大化。

可能性2:如果双方都以代理理论为导向,会形成双向的代理关系,并使代理成本最小化。

可能性3:如果存在着不对称的治理关系导向,信奉代理关系的一方是机会主义者,而信奉管家关系的一方则会被出卖。

这三种不同的治理关系组合提供了一个全面和动态意义的分析框架,特别是第三种情况所描述的可能性是针对委托和代理双方的,并不是单指代理人。因此,这比主流理论的分析视角更为客观和全面。并且,这种分析框架对于家族企业治理结构的分析很适合。实际上,上述三种可能性都值得家族企业研究予以重视。

可能性1:相互的管家关系导向。这是家族企业在传统的家族治理模式下由企业和家族权威所倡导的价值观,企业领导人在人才吸引和内部控制时通常都传扬“用人不疑”和“利益共享”的态度。其目的就在于,希望代理人和自己达成管家理论导向的共识,塑造价值创造导向的治理观,“钱无所谓”成为家族权威对代理成本问题的常见表述。可以说,双方的管家关系是企业家的理想,这在职业经理人问题的分析中通常都得到体现。

可能性2:相互的代理关系导向。这种一切以合约为准的“公事公办”似的关系导向是理论界所倡导的,是学术界的理想。主流理论一直都以这种严格按正式契约来规范代理关系作为公司治理的目标,不过相对而言更为强调代理人应该遵守合约。强调控制的代理理论总是关注成本问题,因此,这种价值观下的治理结构可以做到代理成本最低,却可能失去组织灵活性和代理人的积极进取。

可能性3:不对称的治理关系导向、管家往往被出卖。这是家族企业治理中的常态,并且也分为两种情况,但学术界基本上对第二种情况不予重视。

第一种情况:所有者信奉管家理论,对经理人进行最大可能的信任和授权,并许以丰厚的物质报酬。但经理人却可能在实际行为中以代理理论为指导,缺乏职业道德的经理人会出现较多的短期行为来侵害企业利益,有职业道德的经理人也只是做到不获取非正当利益,以低标准约束自己,而不会以高标准去激励自己为企业作出奉献。这种情况被企业家们广泛提及,也被学者们广泛关注和强调。

第二种情况:经理人把自己当作管家,而所有者实际上只把与经理人的关系看做合约意义上的代理关系。在这种情况下,具有守约意识的所有者通常能够做到兑现合约上对经理人的承诺,但老板们以往在正式或非正式场合所许诺的一些利益可能并不会真正兑现,这样的结果往往使经理人出走或逐渐改变奉献精神。另外还有更坏的情形,那就是经理人在采取管家价值取向工作一段时间后,发现所有者不但一些额外的利益许诺不能兑现,连合约规定的利益部分也会受到侵害,或者由于在签约之初过于信任所有者而未在合约上明确规定自己的利益,最后只能自食其果。结果通常是合作关系破裂,并且对企业的声誉形成负面影响。

Augryis(1964)已经指出,管家是不喜欢被控制的,这样会伤害到其奉献精神的心理基础(如成就、自我促进等),但不受控制的受托人又往往会对委托人的利益造成巨大损害,这就使信任和约束成为两难选择。因此,Davis等(1997)提出所有者也会侵害代理人利益的问题,并且强调管家理论的信奉者通常容易被出卖的观点具有很重要的启示。这实际上涉及公司治理的更深层次研究,以往强调治理结构问题而忽视治理过程中文化、心理等因素的影响,这往往造成治理结构和机制的不确定性,也是信任问题成为企业理论重要研究主题的原因。

2.利他主义产生效应的条件和家族群体的自我控制问题

从管家理论的分析可以看出,利他主义虽然有人性的天然来源和支持,但在制度上并不是完全可靠的机制。也就是说,利他主义真正产生效应需要具备一定的环境和条件(Lubatkin et al.,2005),这就形成了利他主义的两个深层次问题。

第一,利他主义能否自然地发挥出来存在疑问。近期关于利他主义的研究实际上形成了利他主义的朴素原形和复合机制两种分析方式。所谓朴素的利他主义,主要是指基于人性基本假设方面的因素,对利他主义如何发挥出来的限制条件较少考虑;而复合机制就是管家理论发展中遇到的问题,利他主义要发挥出来还要依赖于合作双方的配合,代理关系导向下的管家通常不会长期保持利他主义。

第二,个人的利他主义效应即便能发挥,是否就等同于企业能得到这种效应带来的好处?这是家族企业治理研究的一个重要问题,即不能简单地把利他主义解释为家族企业的特殊治理机制和优势。家族企业能否得到利他主义带来的好处还需要很多条件,也就是说,利他主义需要进行治理才能为企业带来优势。

近期的研究开始关注Schulze等(2001)提出的问题,摆脱原来对利他主义过于正面的评价,从正负两方面来深入分析利他主义可能产生的效果。特别是在缺乏外部治理机制和压力的情况下,家族群体的利他主义是否能有效解决内部的代理问题(Lubatkin et al.,2005)。

很多文献指出,利他主义对家族企业治理产生真正的推动作用需要具备一定的条件,比如家族团队的自我控制机制,这形成了家族企业治理研究新的一个突破点(Miller&Breton-Miller,2006)。

较早提出家族企业存在自我控制问题(Self-Control Problems)的是Lubatkin、Schulze、Ling和Dino等学者。Lubatkin等(2005)对利他主义如何发挥效应并影响家族企业治理进行了分析,他们认为所有者兼任经营者都会存在自我控制问题,也就是Thaler和Shefrin(1981)所描述的“自我的代理问题”。这类问题在私营和家族企业内广泛存在,因为企业控制人有能力也有权利“根据自己认为的限度”来使用企业资源,这就很容易激发他们放大自我利益而侵害股东利益的意图。

也就是说,非家族企业存在的代理问题在家族企业内同样存在,甚至可能因为家族企业的特殊制度和文化环境使得这些问题变得更加严重,而且还会产生家族企业特定的治理问题,比如利他主义导致其他家族成员的偷懒问题等。

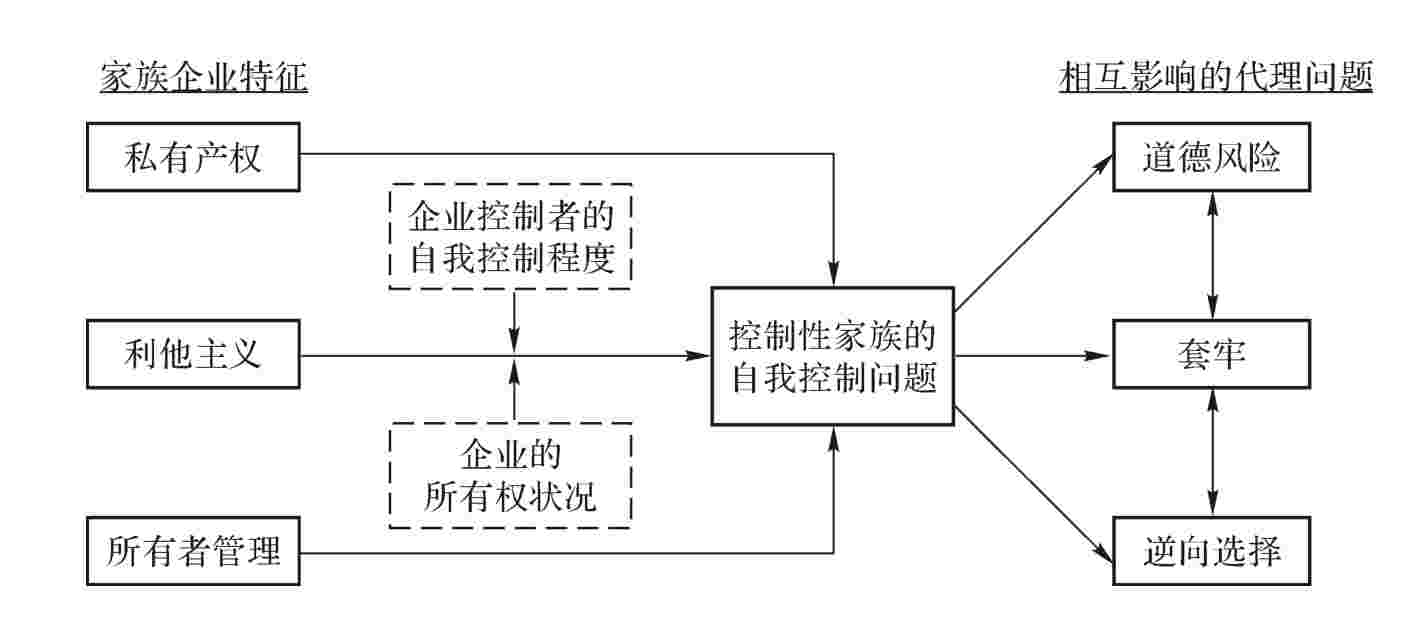

在这个分析框架内,Lubatkin等将以往比较独立的利他主义分析与代理问题结合起来,并且还考虑到家族企业的其他特殊性,因而具备了更广的视角(见图2.4)。他们总体上认为利他主义通过促进信任和沟通,对企业治理有良性推动。但利他主义能否帮助降低代理风险更大程度上要依赖家族群体的自我控制。并且,他们进一步指出,家族治理的各种效果(比如利他主义)会随着企业所有权变化而变化,这一点是家族企业的突出问题。其他一些研究也指出,随着家族参与人数的增加和企业发展的时间推移,企业的权利和利益分配实际上按照越来越疏远的亲属关系来排序,同时家族控制的总体所有权可能也逐渐被一些外部股东稀释,这种情况在家族企业的三极发展模型中有明显体现(盖尔西克等,1998)(见图2. 5)。

图2. 4 Lubatkin等的家族企业治理框架

资料来源:Lubatkin,M.,Schulze,W.etal..The Effects of Parental A ltruism on the Governance of Family-managed Firms[J]. Journal of Organizational Behavior,2005,26(3):314.

这样一来,家族成员的利他性可能越来越低,甚至可能出现家族内部利益分化和矛盾突出。这使得家族企业治理中的任人唯亲可能带来的“亲和收益”被削弱(王志明,顾海英,2004),利他主义将不再成为家族企业治理的有力机制。因此,利他主义的分析跟代际传承这一重大问题也有密切联系。这里的主要原因在于,利他主义要跟所有权和利益共享联系在一起(Schulze et al.,2003),当企业发展导致所有权逐渐分散,利他主义的变化是难以避免的。

总体上看,关于利他主义的研究已经处在一个转折点,那就是从单纯的利他主义有利论向更全面的利他主义行为治理过渡。包括利他主义概念本身的分析,以及利他主义对家族企业性质和治理的影响方面。归结起来就是两点,利他主义可以带来有益的行为倾向和结果,但这需要利他主体的自我控制机制得到完善。

.jpg)

.jpg)