一 工厂倒闭 工人失业

武汉警备司令部关于严禁抢米抢衣的布告[2]

查迩来物价急剧暴涨,生活艰困,举国皆然。凡属国民,均宜共体时艰,勿作轨外行动,免予奸匪以可乘之机。乃查本警备区旬日以来,罢工罢课层出,一般不法之徒竟敢乘机抢米抢衣。此种行为,无论其为生活所迫,抑系受匪谍所利用,均属不法。此风不戡,妨害治安,殊非浅鲜。兹特郑重告诫:嗣后倘再有此类事件发生,无论军民人等,一经查实,定予严惩罚办,决不瞻循。除分令所属遵照外,合行布告周知。

——兼司令 陈明仁

中华民国三十七年十一月

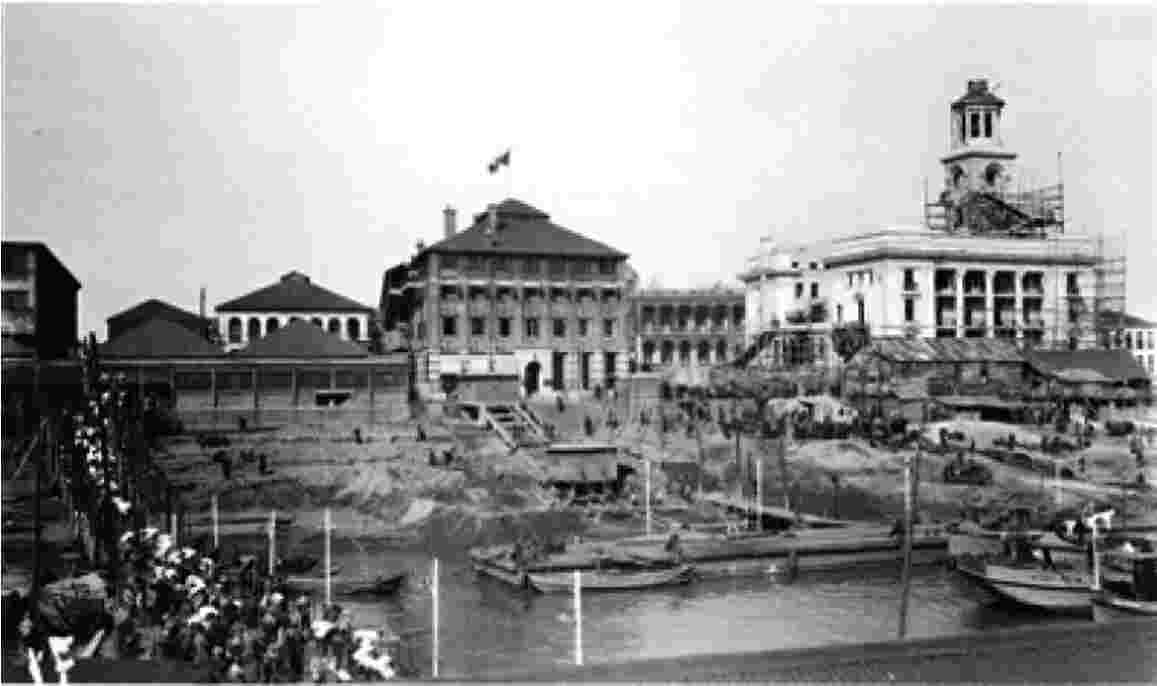

解放前英国总税务司武汉海关大楼

经过艰苦卓绝的努力,中国人民赢得了抗日战争的胜利,但这并没有成为中国走向和平、建设现代国家的历史转机。在官僚资本与帝国主义殖民企业的双重剥削下,民族资本主义再一次遭受沉重打击。借接收日本帝国主义在华资产为名,国民政府大肆劫收、压榨民族资本主义工业。通过接收日伪银行、铁路、矿山、航运和公用事业等,国民政府官僚资本垄断了武汉地区的重要工业,如十一兵工厂、二十六兵工厂、武汉被服总厂、第二工厂等;通过接收中山洋行、泰安纱厂等6家纺织公司,国民政府在武汉建立了官办汉口纺织厂;在接收汉冶萍公司和日本制铁株式会社基础上,国民政府改建了官僚资本的华中钢铁公司;国民政府官僚资本四大家族之一的宋子文则控制了济水电公司、南洋兄弟烟草公司。据统计,国民政府在武汉接收的日伪工厂共有103个,以1945年11月份的物价估计,价值80亿元以上。由此,尽管抗战的胜利终结了日本帝国主义对武汉的殖民掠夺与控制,但是,这并未成为武汉人民建设新的城市家园的契机,反而不得不面对官僚资本主义的新剥削。对武汉的民族资本家而言,更为严重的是,由于国民政府为了争取美国对其内战政策的支持,大肆降低美国棉花的进口税率,从原来70%的进口税剧减至40%,此外还把棉花原料与纺织制品严格控制起来,明确规定使用美国棉花纺成的纱或织成的布必须交给政府,以换取政府配发的原料。于是,民族资本主义面临两方面的巨大压力:其一,来自美国的大量商品和“援华”物资的倾销;其二,来自国民政府官僚资本对工业原料及其制成品的专买专卖,从而使得民族工业的生存境遇日益艰难。在美国倾销商品和官僚资本的双重打击下,武汉民族工业大量破产。到1946年底,武汉90%的烟厂关闭,75%的棉织工厂关闭。其中,在1946年10月,武汉还有染织厂300多家,但是,在一个月之内就关闭了200家。到了1947年9月,武汉只有459家工厂,职工23 863人。由于工厂倒闭,从重庆等地回武汉的工人、职员大量失业。1946年,汉口市失业者有31 393人,占工人总数124 704人的25%[3]。由此可见,光明并未随着抗战的结束而落下帷幕,相反,在国民党全面内战动员的阴影下,武汉城市再一次在死与生的边缘挣扎。

1946年,在美国的支持下,国民政府置全国人民渴望和平、建设新中国的呼声不顾,正式发动了反共反人民国内战争。战争进一步恶化了国内经济形势,通货膨胀达到了惊人的境地。在此境遇下,民族资本主义工业处于日益艰难的境地,开工生产不如囤积物资有利可图,大部分工厂停工减产,转向商业投机,武汉市工厂用电不到战前的68%。临近解放时,武汉三镇又有一部分资本家抽走资金、转移设备,使得工厂陷于瘫痪,25家公营工厂有14家停工。私营工厂陷于极端困难境地,武昌第一纱厂、裕华纱厂、震寰纱厂和申新纱厂抗战前拥有20.7万纱锭,解放时只14.5万枚,实际运转的纱锭只有2.57万枚;面粉厂开工率只有50%;24户卷烟厂间断开工的只有10户。到1949年,武汉全市工业固定资产仅有7 000万元,产值为19 766万元。残存下来的为数不多的工厂中,职工在30人以上的工厂仅260家,而且设备陈旧、资金短缺,开工严重不足,大多濒临倒闭。1949年1月15日,武汉机器工业200余厂家因无原料停业,6 000多工人失业;22日,汉口30家面粉厂无原料加工停业;2月12日,汉口胜新、复兴、五丰等大面粉厂停产;4月14日,武汉地区85家米厂停工;5月10日,武汉工商业全面歇业。

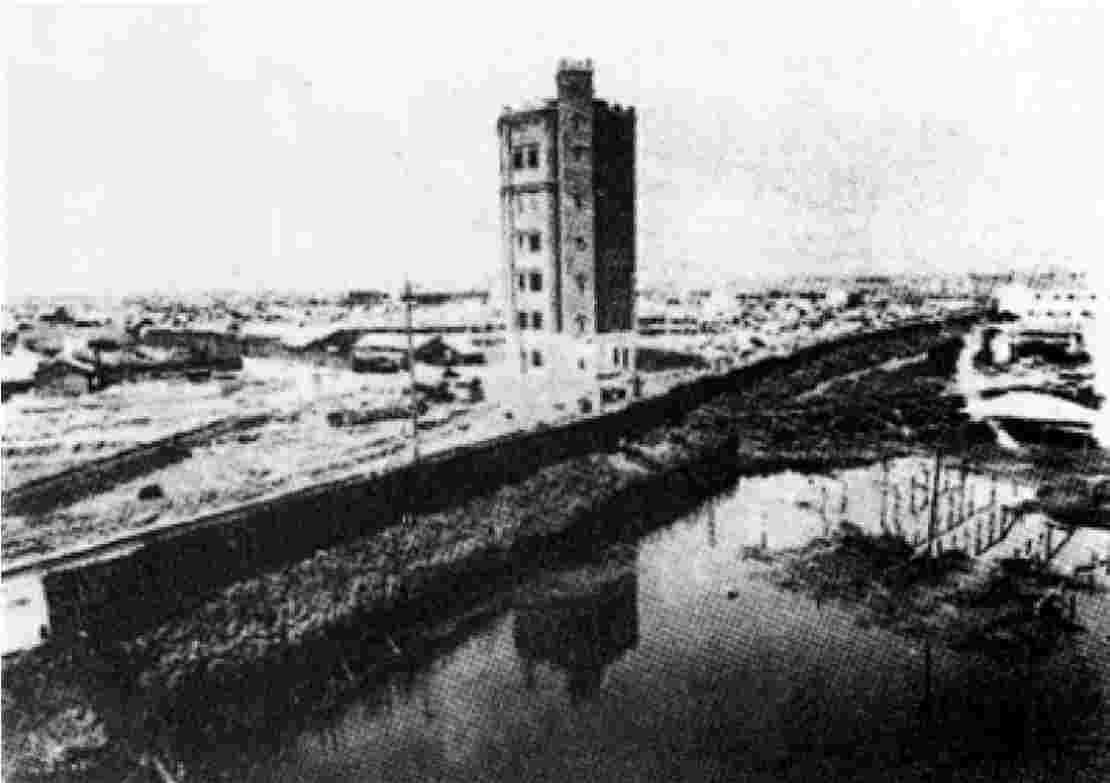

建于1908年的武汉水塔,武汉最早的高层建筑

凋敝的工商业形势使得民生维艰、粮食紧张。1949年1月31日,桥口和民意四路等处连续发生抢米事件;4月12日,汉口市政府员工在市财政局静坐,要求补发上月薪俸;13日,汉口中小学教职员举行活命大会,要求发还3月、4月工资,并在19日开始绝食罢教;4月14日,湖北省级公务人员也开展了同样的斗争;4月中旬,武昌第一纱厂数千工人开展了“反饥饿、要工资”的斗争。面对日益动荡的社会、处于火山口上的民心民意,在武汉的国民政府统治机构却上演着最后的疯狂:1949年2月1日,“华中剿总”白崇禧制发《维持治安紧急处置办法》,试图控制已经失控的社会[4]。2月2日,武汉警备司令部“借人头平物价”,公开枪决两名“年轻抢米犯”;4日,又枪决银元贩子马方林。4月25日,武汉警备司令部再一次颁布《紧急维持治安实施办法》的“十杀令”,为稳住阵脚加强戒严措施,试图以白色恐怖维持摇摇欲坠的国民党政权。“十杀令”的内容包括:①阻挠政令、反抗政府者处死刑;②破坏社会秩序、扰乱治安者处死刑;③造谣惑众者处死刑;④聚众暴动者处死刑;⑤煽动罢工、怠工者处死刑;⑥鼓动学潮者处死刑;⑦抢劫掳掠者处死刑;⑧操纵金融者处死刑;⑨未奉国民政府军事高级长官命令而破坏物资及交通者处死刑;⑩泄露军机、刺探军情者处死刑。5月3日,武汉警备司令部重新公布《戒严法》。但是,伴随着解放战争的节节胜利,湖北省政府开始进行疏散登记,机关人员分批结队赴恩施。面对国民政府撤退留下的权力真空,5月13日,爱国民主人士张难先、李书城等出面组织成立了“武汉市民临时救济委员会”,起草了《告人民书》,制作工作袖章,以维持真空阶段的社会秩序,迎接解放军入城[5];与此同时,成立了3 500多人的武昌商民自卫队,担负保卫社会治安、防止破坏、迎接解放的任务。

解放前的湖北军政府大楼

.jpg)

.jpg)