马克思主义哲学的研究对象是“一个对象三个层次”

俞巍巍 徐德明

(浙江工业大学)

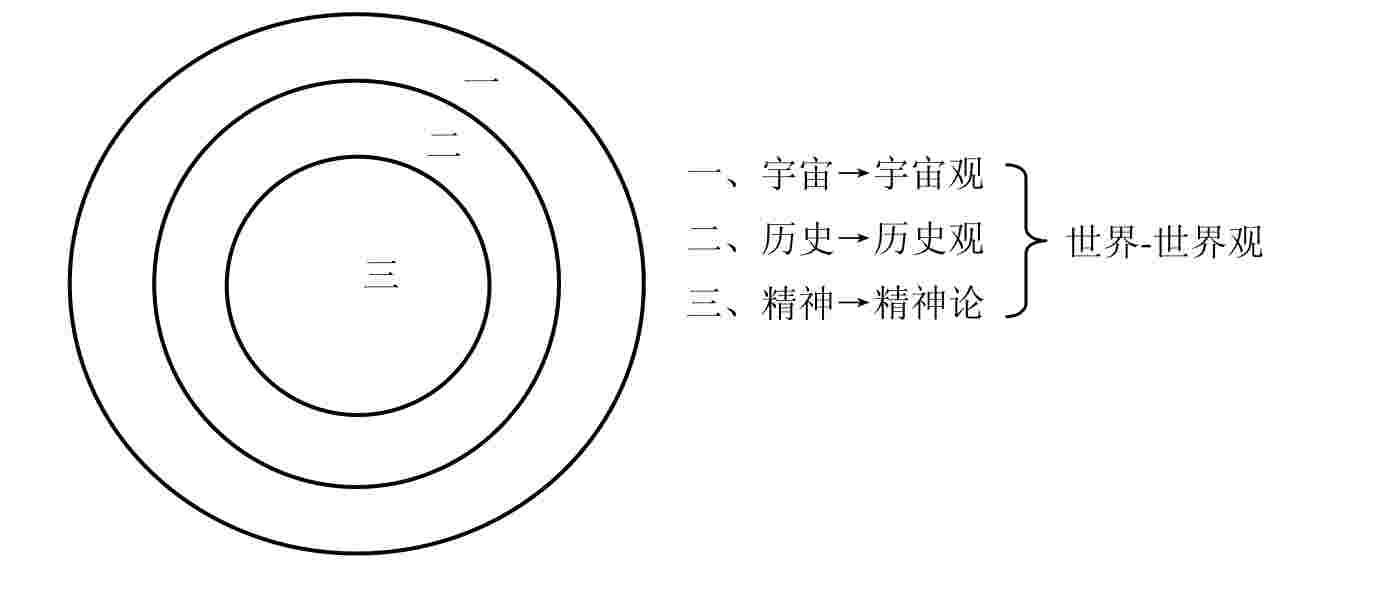

摘 要 本文探讨了马克思主义哲学的研究对象,指出:马克思主义哲学研究的是一个对象三个层次。一个对象:世界的整体及其运动的一般规律。三个层次,宇宙整体及其运动的一般规律;社会历史的整体及其运动的一般规律;意识(精神)的整体及其运动的一般规律。

关键词 马克思主义哲学 研究对象 教学

对象是否明确是一门科学能否成立的首要前提。任何科学都必须有自己的认识对象,马克思主义哲学也是如此。

历史唯物主义的对象是明确的,即人类社会及其历史,因此也称为历史观。辩证唯物主义的对象也基本上是明确的,即宇宙的整体及其一般规律,因此也称为宇宙观或世界观。马克思主义哲学也称辩证唯物主义和历史唯物主义。由于它的对象是明确的,因此,它具备成为一门科学的首要条件。

但是,并不是说,这里不存在什么问题了。我们把关于马克思主义哲学的对象问题,分为两类问题。第一类问题:是马克思主义哲学的对象,有必要进一步明确和深化,这是马克思议哲学自身发展中的问题。第二类问题:是马克思主义哲学的研究对象被一些人淡化了、模糊了、转移了,这是如何对待马克思主义哲学的问题,是学习和教学中存在的问题。两类问题要区别开来,不能混为一谈。

关于第一类问题,其中有关于哲学的基本问题和关于认识过程的理论,是不是宇宙观的对象?如果不属于宇宙观的对象,是不是属于历史观的对象?

黄楠森教授认为:不能把人与世界、历史的关系和世界、历史本身混为一谈。科学总是力求去认识那个人之外的世界、历史,否则,科学的客观性就丧失了。科学一旦丧失了客观性,科学性也就丧失了。当然,有多强的客观或科学性,那是另外一个问题。

按照黄楠森教授的思路,马克思主义哲学研究的对象,应是一个对象三个层次。

一个对象,马克思主义哲学是把世界的整体和一般规律作为研究对象。

第一个层次,关于宇宙的整体和最一般的规律。过去的哲学无所不包,无所不研究,后来的科学一个个地分化出去,这一分化过程至今还在进行,但是最终总有一个领地保留给哲学,这就是作为世界的总体是什么?为什么?从古以来,对这一问题的研究被称为哲学的哲学、第一哲学、形而上学、本体论,最确切的称呼是宇宙观。

第二个层次,关于社会的总体和一般规律。这一领域的研究成果,被称为马克思主义历史观,它由实践论、社会构成论、社会规律论组成。在这类社会历史领域,也有许多学科从不同的角度去研究它,也一个个地分化出来。但是,这种分化的程度远远不如自然科学那样高;而且现实的需要非同一般自然科学,人类社会在宇宙中虽然微乎其微,但对于人类来讲却是至关重要。因此,社会的总体和一般规律就成为马克思主义哲学第二个层次的研究对象。

第三个层次,关于精神的总体和一般规律。这一领域的研究成果,黄楠森教授称为精神论或意识论,他认为可以从历史观中分出来并与之并列,精神论的组成部分包括认识论、价值论和方法论。在这个领域,也有许多学科从不同的角度去研究它,也一个个地分化出来。但是,这种分化程度也远远不如自然科学那样高;而且,现实的需要也非同一般自然科学。因此,精神的总体和一般规律就成为马克思主义哲学第三个层次的研究对象。

可以把马克思主义哲学的对象用下图来表示:

一个对象三个层次——这是关于马克思主义哲学研究对象的思辨的最新成果。这一成果对于马克思主义哲学理论的发展和马克思主义哲学教学的改进具有重要的指导作用。

关于第二类问题:即马克思主义哲学的对象被一些人淡化了、模糊了,甚至转移了。这主要表现在以下几个方面:

第一个表现,是实证主义倾向。实证科学认为,不管是自然科学,或是人文科学、社会科学中的实证性的知识和理论,可以取代哲学的抽象、概括和思维。这实际是否认哲学具有独特的研究对象,否认哲学学科的存在。用实证主义的眼光否认马克思主义哲学的科学性,是一个值得重视的倾向。

第二个表现,有意模糊马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义与各种唯心主义哲学流派的界限。这种倾向的第一个手法就是有意模糊马克思主义哲学的对象。这样就可以把马克思主义哲学任意打扮,以迎合种种时髦哲学,也可以把各种时髦打扮成马克思主义哲学。

第三个表现,近20年来我国高等学校的哲学教材中有淡化马克思主义哲学研究对象的倾向。我国高校采用的哲学教材先后不下一百种,关于马克思主义哲学的研究对象,说法各不相同,但是有一点是共同的,那就是淡化研究对象的明确规定和准确解释。究其原因,有的是认为原有传统表述未必适合,未必赞同,但又不便明确表示反对或取消,淡化处理了之;有的是认为已有新的提法和表述,但写在教材中,也未必成熟,也淡化处理了之。

笔者认为,马克思主义哲学的研究对象问题,是一个不能回避的问题。应该采取积极慎重的态度。截至目前,笔者认为黄楠森教授关于“一个对象三个层次”的观点,是比较可取的。

马克思主义哲学的内容主要由两个基本条件决定,一是研究对象决定内容,对象变了,内容也相应发生变化;二是人类社会实践和认识的发展,内容也相应地丰富和发展。如果两个基本条件都发生了变化,内容的变化也就更大。

150多年来,马克思主义哲学的研究对象,有一个逐步确定和不断明晰与深化的过程,因而它的内容也有一个逐步形成和丰富的过程。按照以黄楠森教授为首的国家重点课题——马克思主义哲学史的研究结论:1845~1846年写作的《关于费尔巴哈的提纲》和《德意志意识形态》是唯物史观形成的标志;恩格斯的《反杜林论》、《费尔巴哈和德国古典哲学的终结》以及后人给他整理出版的《自然辩证法》是辩证唯物主义思想体系形成的标志,他阐述了哲学基本问题,关于物质、运动、时间、空间、世界的物质统一性的原理、辩证法的基本规律和范畴、关于认识的实践基础的理论,等等。但是,恩格斯并没有提出一个完整的辩证唯物主义的科学体系,他甚至没有提出“辩证唯物主义”这个名称。

最早使用辩证唯物主义来称呼马克思世界观,首先见之于狄慈根1886年出版的《一个社会主义者在认识领域中的漫游》一书。其次见于普列汉诺夫1891年发表的《黑格尔逝世六十周年》。

列宁多次使用这个名称,特别是在《唯物主义和经验批判主义》一书中用得最多。他在《向报告人提十个问题》的提纲,提的第一个问题就是“报告人是否承认马克思主义哲学是辩证唯物主义?”,并在这十个问题中提到辩证唯物主义的基本内容。列宁在哲学笔记中提出过一些如何构建辩证唯物主义的科学体系的思路或框架草图,如著名的“辩证法要素”16条。但是还未完成表述辩证唯物主义完整体系的著作或文章。

第一篇以“辩证唯物主义”命名的文章是德波林,发表于1909年;第一本以“辩证唯物主义”命名的书也是德波林,他于1916年公开出版了《辩证唯物主义哲学入门》一书,普列汉诺夫还为此书写了长序。

1938年前苏联出版了《联共党史》。其中第4章第2节介绍了哲学。篇名就叫“辩证唯物主义和历史唯物主义”。它把当时流行的框架简化为辩证法四个特征,唯物主义三个特征,历史唯物主义四个特征。由于它是世界上领导当时第一个社会主义国家的前苏联共产党正式出版的党史中的一个重要组成部分,这个简化体系对于马克思主义哲学的传播曾经发挥了巨大作用。中国人编写的马克思主义哲学教材,至今仍然采用这个体系的基本框架。尽管也加进了一些毛泽东、邓小平和专业哲学家的思想内容,结构也作了一些调整。

如何看待斯大林时期《联共党史》中的马克思主义哲学简明体系?有人认为“辩证唯物主义和历史唯物主义”是斯大林创立的,应该完全抛弃。首先,辩证唯物主义和历史唯物主义是马克思和恩格斯创立的,不是斯大林创立的;其次,20世纪二三十年代前苏联逐渐形成的“辩证唯物主义与历史唯物主义”的体系是前苏联哲学家们根据马克思和恩格斯的论述以及列宁的一些论述创立的;再次,《联共党史》中的简化体系,是作为苏共党史的一个重要组成部分,受体例的限制,删掉了马克思、恩格斯、列宁和专业哲学家的许多重要思想,应当历史地看持这种局限性。严重的问题在于,由于个人迷信作祟,这个简化体系被错误地当成马克思主义的最新创造和唯一的科学体系。

有三个层面的问题必须划清,不能混为一谈。

其一,谁是辩证唯物主义和历史唯物主义的创始人;

其二,这个体系有没有科学性,有多强的科学性,这个问题和谁是创始人有必然联系吗?谁创立的就一定科学,或者就一定不科学?

其三,这个体系是彻底抛弃,另起炉灶,建立新体系,或是纠错、补充、完善。

据笔者所知,这个体系正面临重大突破,但尚不具备完全解体、以新体系代替原创体系的必要的和充分的条件。这个体系具有科学性,但它必须在综合提炼当代人类社会积累的科学知识、实践经验和哲学成就的过程中,不断增强其科学性和系统性。

譬如在宇宙观方面,把运动和发展区别开来,着重揭示发展的条件和规律,这是一个重大的突破,具有重大的理论意义和实践意义。发展是事物向上的、前进的运动,与向下的、后退的或者简单的循环有严格的区别。运动是普遍的、永恒的,而发展则是有条件的、相对的。对立统一的规律揭示了事物运动的动力,质量互变规律提示了事物运动的阶段性和连续性,这两条规律普遍适用于运动的一切形式,当然也适用于事物向上的、前进的运动。但是事物向上的、前进的运动还有区别于向下的、后退的或简单循环的特殊规律,这就是否定之否定规律和系统优化规律,这两条规律揭示了事物发展的特殊的动力和机制。它揭示了在什么条件下,事物才呈现向上的、前进的即发展的趋势,如果不具备或丧失这些条件,事物必定会呈现向下的、后退的或简单循环的趋势。这是现代科学技术成果和人类实践经验教训的概括和总结,是马克思主义宇宙观的重大进步。

在社会历史观方面,在意识论方面,都有必要提炼最新的科学成就和哲学成就,以增强其科学性和系统性。

参考文献

[1]世纪哲学创新——黄楠森教授八十华诞纪念文集.北京:中央编译出版社,2001.

[2]黄楠森主编.马克思主义哲学史.北京:高等教育出版社,1998.

上一篇:展会现场布置

下一篇:学生对教师工作的评价

.jpg)

.jpg)