第五节 萨满教的文化重构

一、萨满文化的传承与保护

对萨满文化的抢救和保护属于非物质文化遗产的保护范畴。

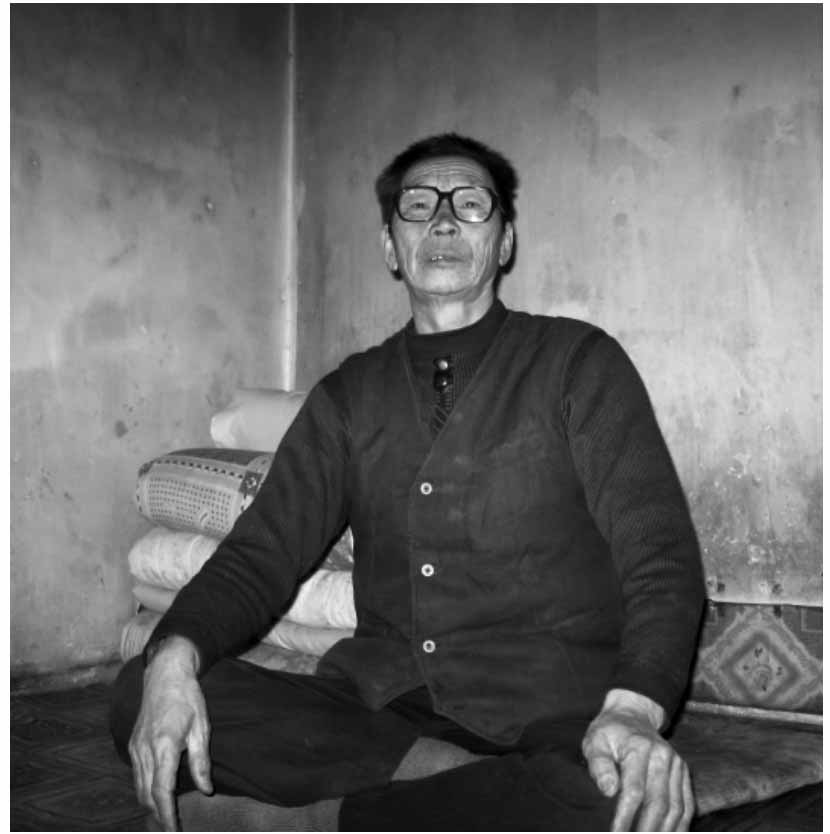

作为民族地区的非物质文化遗产保护工作,萨满教文化的传承受到了来自政府部门的重视。莫力达瓦旗的郭宝山萨满被认定为萨满文化的传承人,由政府部门给他颁发了聘书,还按月发放一定数额的政府津贴,所以,他被乡民们称为“有执照的雅德根”。

达斡尔族非物质文化遗产——萨满文化传承人郭宝山

笔者在田野作业的过程中,看到萨满们跳神治病都在很正常的状态下进行,不需遮遮掩掩。到萨满家中看病、咨询的人也络绎不绝,为他们创造了不菲的经济收入,他们的宗教活动并没有受到来自官方的干涉和限制。

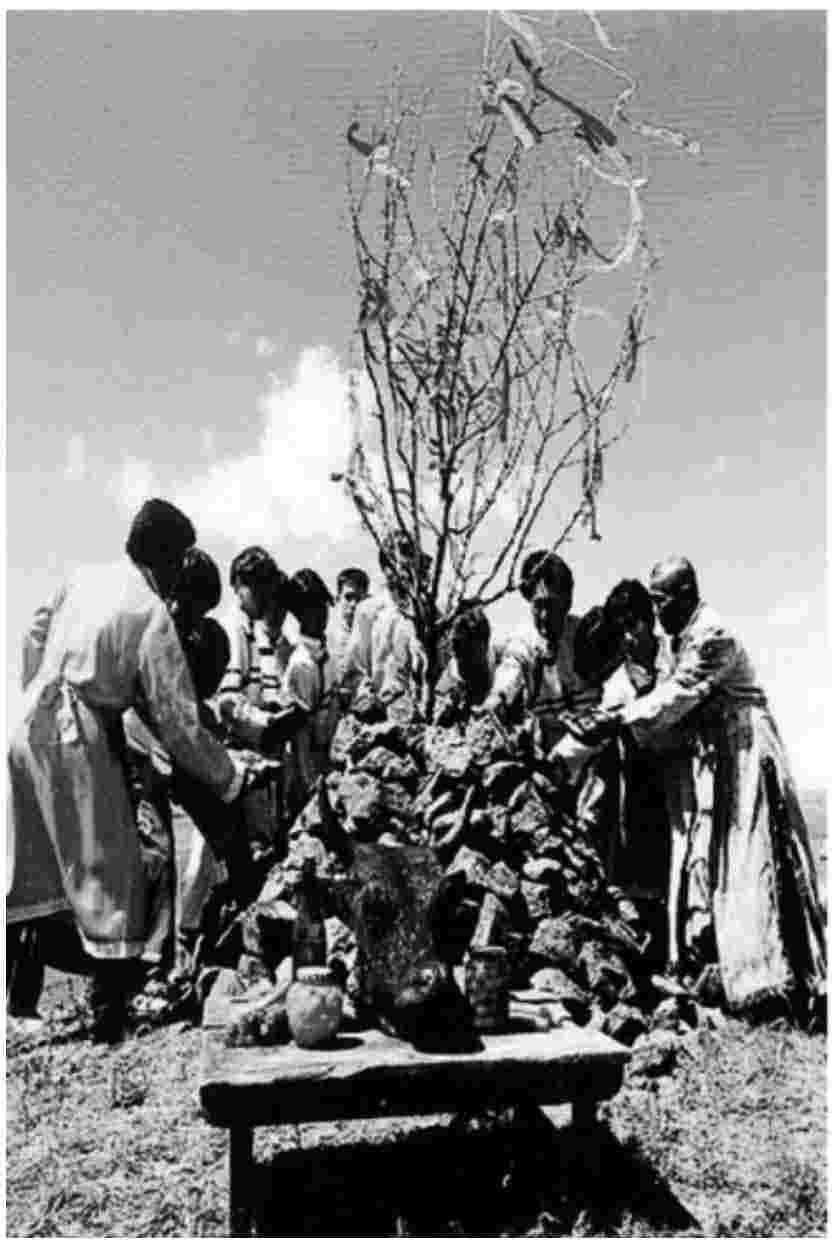

现在,因为有些民族宗教信仰活动能发挥重要的道德教化与经济功能,甚至得到了政府的默许和鼓励,如2008年莫力达瓦旗举行的布特哈衙门敖包开光典礼上,就邀请达斡尔族萨满文化的传承人斯琴挂萨满主持了祭祀仪式,这个旅游项目的开发,是由旗旅游局策划操办的,获得了很大成功。

二、萨满文化博物馆

由莫力达瓦旗政府自主投资1300多万元修建的萨满文化博物馆,于2005年8月正式开工,经过近两年时间建设,于2007年6月完工。萨满文化博物馆总高为26.8米,其中萨满铜像高21米,展馆建筑面积740平方米。该馆坐落于旗政府所在地尼尔基镇北9千米的中国达斡尔民族园里,是我国最大的一座萨满文化博物馆,成为莫力达瓦旗标志性建筑之一。

中国达斡尔民族园是莫力达瓦旗在文化建设中的重大项目,建于尼尔基湖北岸,周围湖光山色,风景秀丽,是我国唯一集达斡尔族历史、文化、民俗为一体的风景区。

每年在这里举行的节日庆典、民族传统祭祀、文体娱乐演出、体育赛事等大型活动,吸引了很多游客前来观光旅游。自开园以来至今总计接待游客达100多万人次,实现旅游总收入800多万元,很好地带动了旅游业的发展,促进了地区经济的繁荣。2007年民族园被评选为“56个最具有民族特色的旅游景区”和“爱国主义教育基地”,2009年被评为国家4A级风景区。

坐落于博物馆上面的萨满铜像高21米,重40吨,与博物馆同时动工,由鲁迅美术学院的薛守田教授主创,历时二年完成。萨满造型设计是经过旗里领导与艺术家们的几次讨论才最后敲定的,作品的主题定为“从远古走来”。

向前跨步前进的萨满形象,身体粗犷,姿态昂扬,神情庄严,气势奔放。高高扬起的萨满神鼓,仿佛在向世人诉说着人类古老的文明,从远古到今天所走过的艰难历程,艺术地再现了达斡尔族萨满文化的源远流长、博大精深。

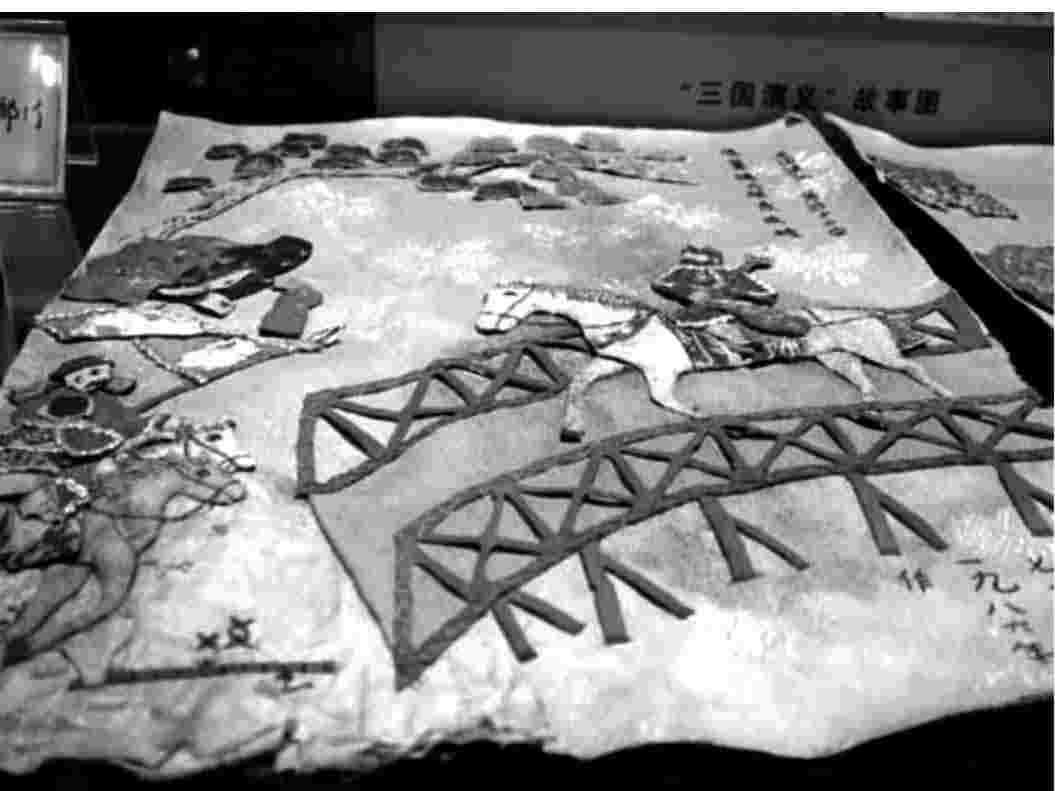

达斡尔族传统的萨满教绘画艺术

场馆内的布展大纲经过反复讨论,先后提出多种思路择优而定的。如按照不同民族来划分,进行分类布展等方案。最后由中国社会科学院萨满文化研究专家满都尔图提出布展大纲,经过多位专家学者反复论证修改,几易其稿,最终确定展馆分为六个单元:

第一单元:北方民族自然崇拜民俗信仰文化;

第二单元:萨满文化中神偶等与民俗信仰文化;

第三单元:萨满服饰与民俗信仰文化;

第四单元:北方部分民族萨满民俗信仰仪式;

第五单元:北方民族萨满文化与民间艺术;

第六单元:北方民族萨满文化与民间医药。

原呼伦贝尔盟博物馆馆长、民俗学家鄂·苏日台确定了布展内容,各展厅中集中展示了代表达斡尔、鄂温克、鄂伦春、蒙古、满、朝鲜、锡伯、赫哲八个民族萨满文化的26件萨满服饰及萨满神偶、神鼓、图片、文字资料等300余件。各展厅以丰富的展品、生动的文字说明、大量图片资料充分向人们展示了北方少数民族的原生态萨满信仰文化。

故乡的敖包见证着达斡尔人信仰的力量

这些濒临消失或损毁的文物通过实物或照片等形式被及时抢救收集起来,存放在民族博物馆中,既起到了保护作用,又能满足旅游者参观的需要,具有多重意义。

前来参观的人中不仅有外地的游客,更有不少当地和散居在全国各地的达斡尔族人。他们重温过去,展望未来,极大地增强了民族的自信心和自豪感,并由此获得民族精神与民族感情的一次次升华。

上一篇:以天下为己任

下一篇:如何教孩子“咿呀学语”

.jpg)

.jpg)